四畳半タイムマシンブルース [読書・SF]

四畳半タイムマシンブルース【電子特典付き】 四畳半シリーズ (角川文庫)

- 出版社/メーカー: KADOKAWA

- 発売日: 2022/06/10

評価:★★★☆

森見登美彦の小説『四畳半神話体系』の登場キャラと、劇作家・上田誠による舞台『サマータイムマシン・ブルース』のストーリーを合体させた作品。

アニメーション映画のほうはすでに記事に書いている。詳しいストーリーはそちらを参照してもらうとして、こちらでも簡単に触れておこう。

主人公の ”私” が下宿している部屋のクーラーのリモコンが壊れてしまう。しかしそこに、未来世界からタイムマシンでやってきたという謎の青年が現れる。

下宿の住人や友人たち、加えて ”私” と、”私” の憧れの人・明石さんは、そのタイムマシンを使って過去へ向かうことになる。

1日前に戻って、壊れる前のリモコンを持ってこようという、おそらくSF史上かつてないくらい ”くだらない” 理由で(当事者たちにとっては極めて切実なのだが)タイムトラベルに繰り出す。

しかし1日前に戻ったはいいが、登場人物が皆、揃いも揃ってエキセントリックな奇人変人ばかりなので、タイムパラドックスなんてお構いなしのやりたい放題をし始める。”私” と明石さんは、その騒動の収拾のために大わらわになる、というコメディだ。若さ、そしてバカさ溢れる青春物語でもある。

先に映画の方を見たのだけど、とにかく台詞が多くて、しかもみんな早口。まあ理解できないわけではないけど、一部ついていけないところもあった。

タイムトラベルにつきものの、作品中でのイベントが起こった時系列問題もそうだ。観ている時にはあまり感じなかったのだけど、これは見せ方が上手いのだろう。でも、改めて考えるとけっこう複雑だったりする。

まあ、そういう ”答え合わせ” 的な意味合いもあって、小説版を読んでみたわけだ。

基本的に、映画と小説で大きく異なるところはない。映画のノベライズみたいな位置づけかと思うが、そこは本職の作家さんだから、しっかり小説作品として仕上がってると思う。

マシンガンのような台詞もじっくりも味わえたし、各キャラの位置づけや性格もよく分かった。主人公と明石さんの関係性の変化も、映画よりも深く感じられたように思う。彼女みたいなキャラ、大好きだなぁ。

新任刑事 [読書・ミステリ]

評価:★★★★

交番勤務の警官から突然、刑事として ”取りたて” られた主人公。新人刑事として、始めて出くわす業務の数々にてんてこ舞い。

その一方で、時効の迫る逃亡犯についての情報がもたらされ、署を挙げての追及捜査、そして逮捕に向けての計画が実行されるが・・・

新人刑事の ”お仕事小説” でありながら、本格ミステリでもある。その真相はまさに驚きの一言。

前作「新任巡査」と同一の県警を舞台にしているが、時代も異なり、共通して登場する人物もいない。ストーリーも独立しているので、こちらから読んでも差し支えない。

2010年1月。愛予県警察で交番勤務に勤しむ原田貢(はらだ・みつぐ)は、愛予署刑事一課強行班への異動を命じられる。

そこには警察学校同期にもかかわらず、その優秀さで、いち早く刑事への転属を果たした上内亜梨子(かみうち・ありす)がいた。

先輩刑事や、かつての同期からの指導を受けながら、新人刑事としての一歩を踏み出す貢。

序盤は、あまり世に知られていない刑事の仕事の一端が描かれていく。

例えば、変死体が発見されたときの処理。TVドラマなどでは、鑑識の調査や監察医の検死が終わってから刑事がやってきて捜査に入る・・・というふうに描かれるが、実は刑事は死体発見時から現場に関わっている。そして、捜査に入る前にまず報告・記録のために膨大な書類を書かなければならない。このあたりはけっこう驚かされる。刑事の仕事の中で ”書類書き” はものすごくウエイトが高いことを読者は知ることになる。

このあたりは映像化しても、見栄えするものになるかは疑問だろう。フィクションの中でそこのところが省略されているのもむべなるかな、である。

さて、この時期の愛予県警は大きな問題を抱えていた。10年前に起こった傷害致死事件で指名手配となった渡部美彌子(わたなべ・みやこ)の時効を3ヶ月後に控えていたのだ。

当時の県警幹部をナイフで刺し、結果的に死に至らしめた美彌子の逮捕は、愛予県警の悲願となっていた。

そんな中、愛予署に一本の密告電話が入る。美彌子によく似た女が、愛予駅前の店でホステスをしているというものだった。まさかの ”お膝元” での潜伏情報に、愛予署は沸き立つ。

直ちに人物確認の極秘調査が立案され、貢も亜梨子もその一員として動員される。該当人物の指紋を入手、確認でき次第即逮捕という段取りのもと、実行の日を迎える。

しかし物語はこの後、二転三転する。警察官を巻き込んだ放火殺人事件が発生、そして美彌子本人からの長文の手紙が警察宛に届くのだが・・・

終盤、時効成立の時刻を前に、刑事たちの懸命の捜査が続く。そして明らかになる真相。文庫本上下で700ページ近いが、伏線はもう序盤からあちこちに撒かれている。それが一斉に回収されていくことによって、既定の事実と思われていたことがどんどんひっくり返っていく様は、まさに壮観。本格ミステリとしても素晴らしい。

冒頭にも書いたが、警察内の様子も詳細に描かれる。新人刑事の仕事ぶりからはじまって、県警上層部の権力抗争まで。このあたりは、もと警察官僚だった作者の独壇場だろう。

コヨーテの翼 [読書・冒険/サスペンス]

評価:★★★

中東の砂漠地帯に本拠を持つ、ゾアンベ教の狂信的過激派組織SIC。「聖戦遂行」を悲願とする彼らは、東京オリンピック開会式でのテロを画策する。ターゲットは日本国総理大臣。

刺客として選ばれたのは、”コヨーテ” と呼ばれる凄腕のスナイパー。超長距離からの狙撃を可能にする驚異的な腕前を持ち、過去に多くの暗殺を成し遂げてきたが、その正体は誰も知らない。経歴も断片的にしか明らかではない。

分かっているのはアジア系の外見を持つこと(日本人と言っても通る)、複数の言語を操ること(日本語もネイティブ並みに話せる)だけ。

対するは警視庁を中心とした日本警察。全国から警察官を招集し、鉄壁の布陣でテロリストを封じ込めるのが至上命令だ。

すべての準備を整えた上で日本への入国を果たしたコヨーテは、開会式当日に向けて様々な布石を打ち、警備陣の切り崩しを図る。

テロ予告メール、偽の襲撃作戦のリークなど、彼の仕掛ける様々な陽動作戦によって、警察官たちは広範囲での分散捜査を余儀なくされ、肝心の国立競技場警備にあたる警官数はどんどん削り取られていく。

しかし、そんなコヨーテの狙いを的確に見抜く人物がいた。警備対策本部所属の水川俊介巡査部長だ。

総務部出身で長らくデスクワークをしてきた。それ故に、現場の警官たちからは一段下に見られている。しかし水川は、独自の見識と、一歩引いた立場からの俯瞰的な状況把握によって、コヨーテに翻弄される現場の混乱がよく見える。

本書の読みどころは、コヨーテと水川の ”頭脳戦” だろう。水川には、コヨーテの繰り出す ”一手” の意味も目的も理解できる。しかし、警備本部内での立場故に、現場の態勢に影響力を示せない。

そんな彼が終盤に向けて、コヨーテのテロを阻止するためにどう活躍していくのか。そこが本書のクライマックスになる。

ラストシーンでは、コヨーテと水川が一対一で相まみえることになる。ここでコヨーテの ”正体” も明らかになる。これは確かに意外だけど、ちょっと捻りすぎかなとも思う。

ちなみに本書では、東京オリンピックは2020年開催になってる。本書の初刊は2018年で、まだコロナ禍による延期が決まる前だったからね。

文庫化は2022年だけど、開催時期の変更は反映されてない。でもその辺りは本書の内容からすれば枝葉の部分なので、加筆や訂正の必要はないとも思う。

本書を読む時は「2020」を「2021」って脳内変換してもいいし、2020年にオリンピックが行われたパラレルワールドの話と考えてもいい。

ちなみに私は後者のつもりで読みました。

タグ:サスペンス

僕が君の名前を呼ぶから [読書・SF]

評価:★★★★

映画にもなったSF小説「僕が愛したすべての君へ」「君を愛したひとりの僕へ」の ”スピンオフ長編” と銘打ってあるけど、既刊の2冊を補完するというか、この3冊が揃うことによって、この作品世界が完結するように思う。

これから内容紹介をするけど、上記の2冊を読んだ人向けに書かれている本なので、それらを読むか映画を観るかしてから取り掛かることをオススメする。

あと、上記2冊のネタバレにも触れるので、未読の(あるいは映画を観てない)方はご注意を。

舞台は ”並行世界(パラレルワールド)” の存在が実証された近未来。

並行世界は、自分の存在する世界とほとんど変わらない世界もあれば全く異なる世界まで、可能性の数だけ無数に存在する。

しかも、人間は日常的に並行世界の間を移動している(作中では ”パラレル・シフト” と呼ばれる)ことも判明する。それは、意識のみが他の並行世界の自分と入れ変わる形で起こる。

「君を愛したひとりの僕へ」の中で、パラレル・シフトした先で事故に巻き込まれ、意識だけの存在となってしまった佐藤栞(しおり)。

「君愛」終盤に至り、彼女を救うことに人生をかけた日高暦(ひだか・こよみ)によって、彼女の意識は ”サルベージ” され、「暦と出会わなかった世界」の栞の意識と融合を果たす。

それが本書の主人公・今留栞(いまどめ・しおり)だ。今留は父の姓で、母親は「虚質科学研究所」の佐藤絲子所長(旧姓使用と思われる)。

”佐藤栞” の意識は、今留栞の潜在意識の底に眠っている(ゆえに今留栞には佐藤栞の記憶はない)が、時に表面に浮かび上がってくるようだ。

栞の母親は並行世界研究の第一人者で、父親は専業主夫として家庭を支えている。離婚の危機を迎えたこともあったが、栞の懸命の説得で2人は思いとどまる。そこには、心の底にいる ”佐藤栞” の意識の働きかけがあった。

日高暦の目指した通り、栞は暦と出会うことなく中学2年生を迎える。

夏休みに訪れた元病院の敷地内で、彼女は内海進矢(うつみ・しんや)という、民俗学を研究している大学生と出会うが・・・というわけで、「暦と出会わなかった世界」での栞の人生が綴られていく。

既刊の2冊の中で、彼女が ”転生” した先は「僕が愛したすべての君へ」の世界であることが示唆されていたのだけど、本書のラストはまさに「僕愛」のラストシーンにつながり、暦・和音・栞の物語は、この3冊によってお互いを補完し合って1つの物語として完結する。

私のお気に入りの和音さんも、終盤にちょっとだけ登場する。もうご高齢になってるんだけどね。それでも嬉しくなってしまう。

SFとしてもラブ・ストーリーとしても一級品のこの3冊。ぜひ、まとめて読むことをオススメする。

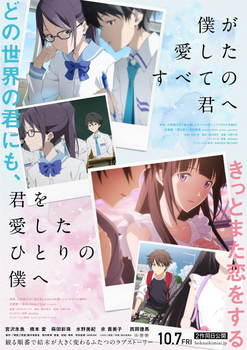

僕が愛したすべての君へ / 君を愛したひとりの僕へ [読書・SF]

評価:★★★★

ハヤカワ文庫刊行のSF小説。並行世界(パラレルワールド)を生きた2組のカップルのラブ・ストーリーだ。

※映画版の記事は昨日 up してあります。

※この記事では、終盤の展開についても触れています。

映画を未見、あるいは原作を未読の方は、ご注意ください。

内容紹介については、映画版の記事を参照のこと。

映画は ”ラブ・ストーリー” を前面に出していたのだけど、小説版ではSFとしての描写にも力が入っている。

この作品世界では、並行世界間の意識の移動(パラレル・シフト)が頻繁に起こっているという設定。”近い世界” 間の移動では、世界間の差が小さく、かつ時間も短いので、それに気づかないのが普通だ。

しかし作品中では、並行世界の研究が進むにつれて、自分が今どこの世界にいるかを示す機器が開発される。

”本来の自分がいる世界” を「0」とし、そこから近い順に「1」「2」・・・となる。数字が大きいほど、差異が大きい世界ということになる。

この機器を身につけ、カウンターを見れば、自分が今 ”どの世界” にいるのかがわかる、ということだ。そしてこの機器は広く普及し、やがてほとんどすべての人間が身につけるようになる。しかしこれが大きな問題を発生させる。

例えば、結婚式の最中、花婿のカウンターが「0」、花嫁のカウンターが「1」であることに気づいたら・・・。自分は今 ”正しい相手” と結婚式を挙げているのか?と悩むことになる。

つまり「並行世界の自分は、はたして自分なのか?」という問題だ。

「僕愛」の方では、ストーリーとしてはあまり大きな波乱が起こらない(終盤にちょっとある)が、その代わりに並行世界の存在が社会や人間の生活、心理状態に与える変化、さらには犯罪に利用される可能性まで描いてみせる。思考実験としてはとても面白いと思った。

「僕愛」「君愛」は2つでひとつの物語ともいえるが、設定もとてもよくできている。

例えば暦と和音は、並外れた知能を持つ人物として設定されている。

「僕愛」では、高校時代に成績面で学年ツートップだった2人は、そのまま九州大学理学部虚質科学科(並行世界研究を学ぶ学科)に入学、卒業後は揃って「虚質科学研究所」に入り、研究者としての生活が始まる。

「君愛」では、暦は大学に進学しないにも拘わらず、独学で並行世界研究の論文を発表して世界的に認められ、和音もまた優秀な研究者として登場する。

そしてこの設定は、物語終盤では欠くことのできない要素として機能する。

そして「僕愛」の冒頭では、70代を迎えた暦が末期がんで余命宣告されていることがいきなり明かされて、読んでる方は戸惑ってしまうのだが、「君愛」の方の暦も終盤では同様の状態になる。しかしこれもまたストーリーの構成上、必要なことなのだ。

両方を通して読むことで、細かいところまで計算された物語になっていることがわかるようになっている。

映画版「君愛」では今ひとつよく分からなかった、栞の ”救出” 方法も、小説版では丁寧に記述してあり、とりあえず理解できる(ような気がするwww)。

しかし、まさかそこにギネスビール(イギリスの有名な黒ビールのひとつ)が出てくるとはね(笑)。ビールは好きで長年飲んでるけど、”ギネス・カスケード” なるものは寡聞にして知りませんでしたよ。

Youtube で検索してみたら、動画がたくさん上がってる。確かに不思議な現象ですね。

暦がギネス・カスケードから栞を助け出すヒントを得るシーンは、小説版と映画版では異なるのだけど、ここは映画版の方が気が利いていると思う。

さて、この2冊を読んでいちばん気になったキャラは、和音さんだ。

彼女は両方の物語に登場し、どちらの世界でも暦を生涯を通して愛し続ける女性として描かれる。

「僕愛」の世界では暦の愛情を一身に受けるが、「君愛」世界ではひたすら栞のことだけを想う暦を支え続ける役回り。なんとも健気で泣けてくる。

この2冊は、暦の物語であると同時に、和音の物語でもある。

さて、映画の公開に併せて、スピンオフ長編「僕が君の名前を呼ぶから」が刊行された。

「君愛」の終盤で、暦によって ”救出” された栞の ”意識” はどうなったのか。作中でも示唆されてはいるのだけど、具体的にどうなったのかがよく判らない。なんともモヤモヤしていたのだけど、そのあたりが明かされている。

これも明後日には記事をupする予定。

僕が愛したすべての君へ / 君を愛したひとりの僕へ [アニメーション]

原作はハヤカワ文庫刊行のSF小説。並行世界(パラレルワールド)を生きた2組のカップルのラブ・ストーリーだ。

※小説版の記事は明日 up する予定。

「読む順番によって読後感が異なる」をキャッチフレーズに部数を伸ばしたらしく、今回に映画化につながったのだろう。

どちらを先に読む(観る)べきなのか、で悩む人がいるかも知れないが、「どちらを先に読む(観る)か」を選ぶことは、言い換えれば「どちらを後に読む(観る)か」を選ぶこと。

最期に穏やかな気持ちになりたければ「君愛」→「僕愛」の順に、最期に切ない気持ちに浸りたければ「僕愛」→「君愛」の順に読む(観る)のがいいだろう。どう「穏やか」でどう「切ない」かは、ここには書かないでおく。

ただ悩ましいのは、この2つの物語は独立していなくて、双方向につながりがあること。だから、片方を読む(観る)と、もう片方の内容も一部入ってくるんだよねぇ。

小説版のほうではそのあたりは抑えてあるのだけど、映画版の「僕愛」の終盤では、「君愛」の情報がかなり出てくる。ネタバレとまではいかないが。このへんはちょっと気になった。これについては後述する。

ちなみに私は「僕愛」→「君愛」の順に観た。別に理由はなく、単に上映時間の早いほうから順に観ただけなんだが(笑)。

原作は未読で、だから内容もほとんど知らない状態だった。でも、エンディングの違いは別として、「作品世界の設定のわかりやすさ」を考えれば、この順番の方がいいかもしれない。

「君愛」の方が展開がドラマチックなのに加えて、並行世界に関する用語や設定が頻出して、特に後半の展開では正直言って消化不良の部分があった(そこのところは、あとで小説版を読んで理解した)。

でも、SFとしてもラブ・ストーリーとしても面白いのは間違いない。10代~20代のカップルのデートムービーにはぴったりだと思うし、どちらもメインキャラたちの少年期から青年期、壮年期、そして老境までが描かれるので、私みたいなオッサンでもしみじみと感じるものがあった。

どの世代の人が観ても、いろんな想いをかき立てられる映画だと思う。

前置きが長くなってしまった。内容紹介に入ろう。

舞台は ”並行世界(パラレルワールド)” の存在が実証された近未来。

並行世界は、自分の存在する世界とほとんど変わらない世界もあれば全く異なる世界まで、可能性の数だけ無数に存在する。

しかも、人間は日常的に並行世界の間を移動している(作中では ”パラレル・シフト” と呼ばれる)ことも判明する。それは、意識のみが他の並行世界の自分と入れ変わる形で起こる。

世界間の差が小さいほど移動の頻度は高いが、移動している時間が短い。そのため、ほとんどの人間は並行世界間の移動に気づかないままに生きてきた。

この2冊の主人公は、ともに暦(こよみ)という名の少年。しかしそれぞれ異なる並行世界を生きている。どこが異なるのかというと、暦が7歳の時に両親が離婚したときに分岐した世界になっているのだ。

「僕が愛した-」は、暦が母親と暮らすことを選んだ世界で、

「君を愛した-」は、暦が父親と暮らすことを選んだ世界だ。

これだけなら、2つの世界の2人の暦がたどる、別々の人生を語るだけなのだが、上述したように並行世界間での意識の移動(パラレル・シフト)というものがある。これがしばしばストーリーに関わってくる。

「僕が愛したすべての君へ」

高崎暦(高崎は母親の旧姓)は、県下有数の進学校にトップの成績で合格するが、勉強漬けの雰囲気になじめず、友人もいない高校生活を送っていた。

そんなある日、クラスメイトの瀧川和音(たきがわ・かずね)から声を掛けられる(ちなみに彼女は入試で2位だった)。

「私はこの世界から85離れた世界からきた(パラレル・シフトしてきた)」

さらに、意外なことを告げる。

「その世界では、私とあなたは恋人同士だ」と。

このあたりはまるっきりのラブコメ展開なのだが、これをきっかけに暦は和音と言葉を交わすようになり、”こちらの世界” での彼女に恋愛感情を持つようになる。

しかし ”こちらの和音” は難攻不落で、暦が何回アタックしても、ことごとく玉砕してしまう。だが、彼女と出会ったことで暦の人生は大きく変化していく。無味乾燥でモノクロのような日常が、一気に極彩色になったように。

物語は暦と和音、2人の人生を綴っていく。

「君を愛したひとりの僕へ」

両親が離婚し、父親と暮らす日高暦。10歳の時、暦は父が研究者として勤務する「虚質科学研究所」(並行世界の研究のために設立された)で、同い年の少女・佐藤栞(しおり)と出会う。彼女は研究所の佐藤絲子(いとこ)所長の娘だった。

時は流れ、お互いの恋心を意識するようになった中学2年生の夏、2人に驚きの知らせがもたらされる。互いにバツイチ同士だった暦の父と佐藤所長が再婚することになったのだ。「兄妹になってしまったら結婚できない」と思い込んだ2人は、並行世界への ”駆け落ち” を敢行する。

しかし、パラレル・シフトした先の世界で栞は交通事故に遭い、死亡してしまう。その結果、彼女の肉体だけが ”こちらの世界” に残り、彼女の意識はその交通事故の現場に残り続けること(作品内では ”交差点の幽霊” と呼ばれる存在)になってしまう。

”こちらの栞” の体は脳死との診断が下り、植物状態となって人工呼吸器で延命されることに。

無事な ”帰還” を果たした暦は、成長すると「虚質科学研究所」に入り、研究者となった。すべては、”栞を救い出す” ために・・・

作中でも言及されるが、義理の兄弟姉妹であっても血縁関係がなければ結婚できる。「それくらい調べろよ~」とも思ったが、まあそれくらい2人とも頭に血が上っていた、ということか。それに、ここが物語のキモとなる設定なので「それは言わない約束」なのだろう(笑)。

暦は、どちらの世界でも、1人の女性を愛し抜く人生を送る。

「僕愛」では和音を、「君愛」では栞を。

しかし、その愛が暦の人生に与えたものは極めて対照的だ。彼の7歳の時の選択に依って分岐した、彼の2通りの人生を2つの物語は描いていく。

しかし、その愛が暦の人生に与えたものは極めて対照的だ。彼の7歳の時の選択に依って分岐した、彼の2通りの人生を2つの物語は描いていく。

この記事の頭の方で、映画版「僕愛」の終盤について言及したけど、そこのところを書いておこう。

映画の終盤で、老境を迎えた暦と和音が登場するのだが、ここでの展開がどうにもそれまでの流れと合ってないと感じた。まさに、木に竹を接いだような印象を受ける。

原作の「僕愛」を読んでみると、老境の2人が登場するのは同じだけど、もっとすっきりとした流れで、問題のこの部分は存在しない。つまり映画の終盤で起こる ”イベント” は映画版オリジナルだということだ。

たぶん「君愛」との関連性を強調したかったのだろう、とは思うのだけどね。だけどそれで「君愛」の内容が一部判ってしまうのは諸刃の剣かな。

でもひょっとしたら、この部分はもともと作者が考えていた展開で、小説を書くときにカットしたのかも知れない、とも思ったが。

さて、冒頭でも書いたけど、小説版の記事は明日 up する予定。

吸血蛾 [読書・ミステリ]

評価:★★

横溝正史・復刊シリーズの一冊。

横溝正史の作品の特徴として「怪奇性」が挙げられるが、本書はその極致とも言えるかと思う。ただ、あまりにも猟奇的すぎて、横溝正史というよりは江戸川乱歩の雰囲気に近いと思う。

狼のような牙で乳房をえぐり取られた死体とか、切断された脚が浅草の劇場の舞台上に現れたり、アドバルーンにぶら下げられて空中浮遊するとか、本書の中で描かれるのはまるっきり江戸川乱歩の世界で、そのうち明智小五郎や怪人二十面相が出てきそう。あ、二十面相は人を殺さないんだよね。

ちなみに、私は江戸川乱歩も好きですよ(笑)。

死者の数も、横溝作品中でトップを競えるくらい大量に出る。金田一耕助も殺人鬼の跳梁を止めることができず、ラスト数ページに至るまでほとんどいいところがない。物語の構成上仕方がないとは言え、これじゃ無能って言われても反論できないよねぇ。そのへんも評価が低い理由かな。

それでは内容紹介。

浅茅文代(あさじ・ふみよ)はトップの人気を誇る新進気鋭の服飾デザイナー。彼女にモデルとして使ってもらいたい者も多かったが、文代は自分が選んだ7人の女性しか使わない。彼女らは自分たちを ”虹の会” と称していた。

その文代のもとに、1個のリンゴが届けられる。狼の牙でかじられたような歯形をついたそのリンゴを見て、文代は失神してしまう。

そして文代のアトリエに届けられた木箱の中から、女性の死体が現れる。左の乳房を鋭い牙でかみちぎられ、その血だまりの中に浮いているのは一匹の蛾。死者は ”虹の会” のモデルの1人だった・・・

帽子・外套・マフラー・眼鏡まですべて灰色ずくめで、口の中に牙をもつ怪紳士を皮切りに、ライバルのデザイナーのもとを去って文代へ弟子入りした美少年、文代のファッションショーには必ず現れる老昆虫学者、さらには文代のパリ留学時代の同棲相手、現在のパトロン、そして彼女を恐喝する謎の男・”ムッシューQ” など、胡散臭い人物には事欠かない。

こういう強烈なキャラクターたちが入り乱れて物語をかき回すうちに、どんどん死者が積み重なっていくという、ある意味すごい話ではある。

さながら、和洋中全部のせの大盛り料理みたいで、消化不良になりながら読みました(笑)。

タグ:国内ミステリ

いちばん初めにあった海 [読書・ミステリ]

評価:★★★★

中編ミステリ「いちばん初めにあった海」「化石の樹」の2作を収録。

この2つは関連していて、「いちばん-」の中で残った謎の真相が「化石-」の中で明かされる。

内容にはけっこう重いものもあるのだけど、ラストには ”救い” と ”希望” が提示される。これは作者ならではの持ち味だろう。だから、途中の展開は辛いのだが、読後感は素晴らしく良い。

「いちばん初めにあった海」

主人公は堀井千波という20代の女性。1DKのアパートで一人暮らしをしているが、住民たちの生活騒音に耐えかねて引っ越しを決意、荷物整理を始めたところ、読んだ覚えのない1冊の本を見つける。そのページの間には未開封の封筒が。それは千波宛ての手紙だった。差出人は ”YUKI”。その文面の中には「私も人を殺したことがある」という記述が。

物語は、現在の千波と、高校時代の千波を交互に語っていく。

高校生だった千波のクラスに転校生が入ってきた。彼女の名は結城麻子(ゆうき・あさこ)。読者はこの時点で ”YUKI” が彼女であることを知るが、同時に、現在の千波は高校時代を含め、記憶の一部を失っていることも判明する。

麻子はどういう経緯で ”YUKI” の手紙を書くのか、なぜ千波は記憶を失っているのか、そして高校から現在までの間に、千波に何が起こったのか。

そして「私 ”も” 人を殺した」とはどういう意味なのか・・・

「化石の樹」

主人公は、大学を卒業したものの、定職に就かずに植木業者でアルバイトをしている青年。物語は彼の一人称で進むが、どうやら彼は目の前にいる女性に向かって語りかけているらしいことが分かってくる。

彼が働いている植木業者の主・サカタさんは、弱っている金木犀の ”治療” のため、根本付近を調べると、そこにあるうろにはコンクリートが詰まっていた。コンクリを取り除くと、そこには子どものおもちゃと思われるものがたくさん詰まっており、さらにその中には厳重に梱包されたノートが一冊。

それは、かつてその金木犀が植えられていた保育園で働いていた保母さんの手記だった。そこには園内で起こった ”ある事件” が記録されていた。

その手記を読んだ青年は、その ”事件” を調べ始める。彼の辿り着いた真相は ”事件” そのものの様相を変え、本書の物語は素晴らしいエンディングへと向かっていく。

2作を通して読むと、登場人物の哀しみ苦しみに胸が痛むが、このラストで救われる。読者は微笑みを以て本を閉じることができるだろう。

短編ミステリの二百年6 [読書・ミステリ]

短編ミステリの歴史を俯瞰するアンソロジー、全6巻の最終巻。

本書には12編を収録。

「終(つい)のすみか」(ジョイス・ハリントン)[1979]

主人公リリアンはニューヨークでデパート勤めをしている老婦人。夫は若い頃に亡くなり、娘が結婚してからは1人暮らし。しかし突然、勤め先から解雇を告げられ、アパートは建て替えのために立ち退きする羽目に・・・

「しがみつく女」(ルース・レンデル)[1975]

主人公の青年は、高層アパート12階の窓にしがみついている女を発見した。彼の通報によって命を救われた女は、彼と交際を経て結婚する。仲睦まじい新婚生活だったのだが、彼女はやがて彼をことごとく束縛するように・・・

「交通違反」(ウィリアム・バンキア)[1967]

違反をした男が捕まり、当番の警官クリアリーのもとへ連行される。男はなんとかクリアリーを買収して逃げだそうとするのだが、クリアリーは応じない。金額が次第に上がっていくのだが・・・。なんとも意外な結末。これは上手い。

「拳銃所持につき危険」(ジェフリイ・ノーマン)[1979]

専業主婦のサンドラがレイプ被害に遭う。裁判に訴えるが、相手側の弁護士はサンドラのほうから誘惑したように陪審員に説き、無罪に。裁判を終えたサンドラは、これから護身用に拳銃の練習を始めると夫に宣言するのだが・・・

「またあの夜明けがくる」(パトリシア・ハイスミス)[1977]

エディとローラの夫婦は4人の子持ち。自らも働いているローラは、朝から晩まで家事と仕事に追われて毎日くたくた。末っ子のフランシーがケガをしたら、ソーシャルワーカーがやってきた。児童虐待をしていると疑われて・・・

「パパの番だ」(ジェイムズ・マクルーア)[1977]

離婚して妻子と別れたエイドリアン。今日は3人の子どもたちと会える日だ。彼はヴィッキーという女性と再婚するつもり。彼女は今日、エイドリアンに頼まれて子どもたちと一緒にピクニックに出かけることになるのだが・・・

「バードウォッチング」(デイヴィッド・ウィリアムズ)[1980]

小学校教師のミス・ハードウィックは、子どもたちに描かせた写生画から、ある人物の不倫を知る。彼女はその男女を強請り始めるのだが、ある晩、鉄橋から飛び降り自殺を遂げてしまう・・・

「最期の叫び」(マイクル・コリンズ)[1969]

私立探偵のダンは、ある会社のボーナス支払用現金を5日間、夜間だけ警備することに。経費をケチるために昼間は社員に警備するのだ。しかし、夜に賊が侵入して社長が負傷、ダンに仕事を依頼した弁護士が死亡してしまう・・・

「アッカーマン狩り」(ローレンス・ブロック)[1977]

”アッカーマン” という姓を持つ者が殺される事件が続発する。姓以外に全く共通点が見当たらない被害者たち。当然ながら、秘められた”ミッシング・リンク” があるはず、と考えるだろうが・・・

「家族の輪」(スタンリイ・エリン)[1977]

父親が亡くなり、ハワード・ウィックスは大学を中退して家に戻ることに。全財産は母親であるウィックス夫人に残された。彼女はウィックス家の専制君主となってハワードに絶対服従を強いるのだが・・・

「ジェミニー・クリケット事件〈アメリカ版〉」

(クリスチアナ・ブランド)[1968]

「ジェミニー・クリケット事件〈イギリス版〉」

(クリスチアナ・ブランド)[1968]

弁護士ジェミニーが密室で殺される。その1時間後には警官の死体も発見された。容疑はジェミニーが後見人となっていた若者たち、ジャイルズ、ルーパート、ヘレンの3人に降りかかる・・・

〈アメリカ版〉を大幅に修正したものが〈イギリス版〉。内容の骨子は同じだが、後者の方がよりわかりやすく、真相の衝撃も大きいだろう。編者がべた褒めするだけあって、とてもよくできているミステリ。

「終(つい)のすみか」「家族の輪」は ”奇妙な味”。

「しがみつく女」「拳銃所持につき危険」「またあの夜明けがくる」「パパの番だ」「アッカーマン狩り」はサスペンスかな。「しがみつく女」はホラーに入れたい気分だが。

「交通違反」「バードウォッチング」「最期の叫び」「ジェミニー・クリケット事件〈アメリカ版〉」「ジェミニー・クリケット事件〈イギリス版〉」はミステリ。

ここで全6巻を読了したのでまとめてみる。

収録作は全部で71編。分類してみる(あくまで私の基準だが)と、

ミステリ(謎解き or トリッキーなオチがメインの作品)が23編(32%)。約1/3を占めることになる。

サスペンスおよびクライム・ストーリーが17編(24%)。

いわゆる ”奇妙な味” が8編(11%)、ホラーが同じく8編(11編)。

その他(分類が難しいもの、ファンタジー、パロディも含む)が15編(21%)。

読んでるときも感じたが、いわゆる ”謎解き” がメインの作品は少ない。編者の方の ”ミステリの間口” が、私よりもかなり広いせいだろう。

それでもミステリとサスペンス、クライム・ストーリーを併せれば40編(56%)と半数を超えるので、まあ許せるかな。

私の基準ではミステリではなくても、”読み物” としては面白い作品も多々あった。こういうアンソロジーでなければ出会えなかった作品もあったので、これはこれでよかったと思う。

毒の矢 [読書・ミステリ]

評価:★★

横溝正史・復刊シリーズの一冊。

表題作は文庫で190ページほどの短めの長編。

併せて、80ページほどの短編を1作収録。

本書の評価が低めなのは、作中の表現によるものが大きい。いわゆる ”差別用語” と呼ばれるものがけっこう出てくる。

本書収録の作品が書かれたのは昭和30年ころなので、当時としては問題になる表現ではなかったのだろう。同様の表現は他の作品にも現れるが、その場限りのことで終わることが多く、あまり気にならなかった。

でも本書ではいささか異なる。とくに表題作では、メインテーマに同性愛が取り上げられているせいなのだが、同性愛者に対する表現がかなり差別的で、かつあちこちで繰り返されているのが、読んでいてどうしても気になった。

作品が書かれてから60年以上が経過し、”LGBTQ” が周知されるようになった現在は、受け止める側の意識はかなり変わってきていると思う。作品は変わっていなくても、読者の意識が変わってきたのだ。

実際、私も上記の描写が気になって、”ミステリ” を楽しむという感覚に入りにくかった。それがこの低評価につながってる。

長くなってしまった。作品紹介を。

「毒の矢」

金田一耕助が事務所を構える世田谷区緑ヶ丘で、”黄金の矢” と名乗る差出人による怪文書が出回っていた。それは住人たちの秘密を暴くものだった。

ピアニストの三芳欽造のもとへ舞い込んだ怪文書には、「あなたの妻が、隣人でアメリカ帰りの的場奈津子と同性愛の関係にある」との内容が。

しかし宛名をよく見ると ”三芳新造” とある。どうやら間違って配達されていたらしい。

そして欽造本人のもとへも、「あなたの妻は、前夫・佐伯達人と不倫関係にある」との怪文書が届いていた。

その一週間後、当の的場奈津子がパーティーを開く。親しい人たちに加えて三芳新造夫妻、三芳欽造夫妻まで招いて。

しかしそこで、奈津子が矢で刺し殺されるという事件が起こる。上半身裸の彼女の背には13枚のトランプのカードの入れ墨があり、矢はハートのクイーンの上に突き立っていたのだ・・・

死体を発見した少女の証言ひとつから、するすると全体の謎が解けていく筋道は流石の一言。

「黒い翼」

表題の「黒い翼」とは、いわゆる ”幸福の手紙” または ”不幸の手紙” と呼ばれるもの。「この手紙と同じ文章で、あなたの友人○人(人数は不定)に出さないと不幸になります」というやつで、昭和生まれの人ならよく知ってるだろう。

一時期、”チェーンメール” という似たものが流行ったので、ネット世代の人でもニュアンスは分かるだろう。

巷で「黒い翼」という怪文書が流行っていた。人気女優・原緋紗子(はら・ひさこ)のもとへも大量の「黒い翼」が届いていた。

緋紗子は緑ヶ丘へ引っ越してきたのだが、その家は1年前に緋紗子の友人だった女優・藤田蓉子がヒ素による服毒自殺を遂げた、いわくつきの家だった。

引っ越し祝いのパーティーが開かれることになり、映画監督、俳優、マネージャーなどの芸能関係者、さらには亡くなった藤田蓉子の妹と、蓉子を看取った医師まで招かれていた。

ついでにパーティーの余興として、緋紗子のもとへ届いた大量の「黒い翼」もそのときにまとめて燃やしてしまおうということに。

しかしそのパーティーの中で再びヒ素による毒殺が起こる・・・

もちろん藤田蓉子の死が今回の事件の遠因なのだが、最後に明かされる彼女の抱えていた秘密が、哀しすぎる。

タグ:国内ミステリ