祝! 『ゴジラ -1.0』アカデミー賞視覚効果賞受賞!! [映画]

ちょっと時機を逸しましたが、『ゴジラ -1.0』制作陣の皆様、受賞おめでとうございます。

ノミネートされただけでもスゴいと思ってましたが受賞までしてしまうとは、もうビックリでした。『ゴジラ』シリーズを観続けてきて良かったと思えた日でした。

ただ、その報道の仕方にはちょっと不満も。みな「CGの出来がスゴい」とか「ハリウッド映画と比べて1/10の予算」とか、VFX関係の話ばかり。

まあ「視覚効果賞」だから、そのへんがメインになるのは仕方がないのでしょうが、そもそもの話、映画としての出来が良くなければ、いくらCGがスゴくたって候補にも挙げてもらえないわけで、ぜひそこのところを伝えてほしかったんだけどね。

受賞のニュースを伝えてるアナウンサーとかキャスターとかの中には、「こいつ絶対、映画本編を観てないだろ・・・」って思う人もいた。

映画としての出来にまで言及していたのは私の知る限り、某ワイドショーのコメンテーターの一人が奥さんと一緒に観に行った話をしていて、本人はもちろん奥さんも「素晴らしい映画だった」って絶賛していた、というのが唯一かな。

おっと閑話休題。

この映画、11/3の公開後、11~12月の間に4回くらい見に行きましたかねぇ。

Dolby Cinema が2回、IMAX が2回だったかな。料金はかかるけど、この映画はそれだけの出費に見合う作品だと思います。綺麗な映像と素晴らしい音響で観る『ゴジラ -1.0』は最高でした。

「5/1に Blu-ray が発売予定」ってアナウンスされ、さっそく予約したんですけど、今回の受賞を知って嬉しくなり、またまた映画館に観に行ってしまいました。一昨日(3/13)のことです。

平日の昼間なのに、席は7割方埋まってましたかね。通常では考えられないことです。みんな受賞のニュースを聞いて観に来たのでしょう。

およそふた月ぶりの『ゴジラ -1.0』でした。流石に一日一回上映で、通常の音響のハコでしたけど、よかったです。ストーリーも分かりきってるんだけど、やっぱり涙が出てしまいました。

願わくば、今回の受賞をきっかけに「ゴジラだから・・・」とか「怪獣映画だから・・・」とかの理由で敬遠していた人にも、ぜひ劇場に足を運んでもらいたいものです。

観客動員も盛り返してきたようだし、上映館や上映回数も増えたらいいな。ちょっと前に、国内興行収入が60億に達したというニュースがあったけど、少しでもそれに上積みされるといいな。『シン・ゴジラ』の82億は超えられないかもしれないけど、少しでもそれに近づくようになってほしいものです。

山崎貴監督は「ゴジラをもう一本撮りたい」って言ってましたけど、可能性は高まりましたね。

『-1.0』の続編になるのか、別の新しいゴジラになるのかは分かりませんが、どっちにしろかなりハードルが上がってしまったので、次の映画はそう簡単には作れないでしょうねぇ。

まあ、私の生きているうちにお願いします(おいおい)。

あともうちょっと書かせてもらうなら、この映画は全世界で160億くらい稼いでいるらしいので、儲けの一部は制作陣にも還元してあげてほしいなあ。結果を出したらきちんと報酬を与えるのは当然のこと。そこを怠ると、そのうちCGスタッフたちは外国(アメリカや中国)に引き抜かれてしまうぞ。

タグ:SF

『ゴジラ ー1.0』 ネタバレあり感想 後編 [映画]

表記にあるとおり、『ゴジラ ー1.0』のネタバレあり感想・後編を始めます。

未見の方はぜひ劇場でご鑑賞の上で再度お越し下さい。

映像・音響共に、まさに映画館の優れた設備で ”体験” するための作品で、一見に値する映画だと思います。

「ネタバレなし感想」は11/12にアップしております。

■海神作戦開始

いよいよ「海神作戦」が開始される。参加艦艇は、駆逐艦「雪風」「響」「夕風」「欅」のわずか4隻。しかも武装解除のため砲塔は撤去されていて、丸腰の状態だ。

敷島の駆る「震電」によって相模湾へと誘導されたゴジラに向かって、まず「夕風」「欅」が突進する。ゴジラはこの2艦を熱戦で一掃するが、実は両艦とも無人。これは銀座での熱戦発射後のゴジラの ”損傷” 具合から、短時間内での連射はできないと踏んだ野田の計画だった。

まずゴジラに一発撃たせてしまうための囮。実際の間隔を計測したわけではないから、これもけっこう危ない橋を渡ってるよねぇ。でも「穴だらけの作戦」なのは、みな百も承知の戦いだ。

残る「雪風」と「響」による、ゴジラにガスのボンベを装着させる作戦が始まる。途中、二艦がギリギリの距離ですれ違うという決死の操艦を見せる。

なんでギリギリになったかはノベライズ版で解説されてる。「雪風」の艦尾に装備されたクレーンが吊っているワイヤーと、海面との間のわずかな隙間を「響」が通り抜けるためだ。

2艦とも海中にワイヤーを曳航したまま交差すると、ワイヤーが艦体に接触して損傷したり、スクリューに絡んでしまうリスクがあるからだろう。

ノベライズを読んでからもう一度映画館に行ったら、このシーンはちゃんと画面に映ってる。細かいところまで考えて作ってるんだなぁと思った。

堀田艦長の「全艦、衝撃に備えよぉぉ!」の命令が緊迫感満点でシビれる。

■ゴジラ、深海へ

ゴジラへのボンベ装着に成功、開放されたガスの発泡に包まれ、浮力を失ったゴジラは1500mの深海へ一気に沈降していく。

『ゴジラ-1.0』は、さまざまな形態で上映されてるけど、IMAXで観ると音響に圧倒される。ここでのゴジラ周囲の爆発音、続いて深海へ引き込まれていく海水の音は、全身に響いてくる。まさに ”轟音” だ。

ゴジラって、普段はどうやって浮いてるんだろう?って疑問を頭の隅に残しつつも(笑)、目はスクリーンへ釘付けだ。

流石のゴジラも、熱線の放射態勢へ入っていた背びれの輝きが消えたので、それなりの効果はあった模様。

しかし未だ動きは止められないようで、野田は ”予備作戦” への移行を進言、バルーン展開によるゴジラ引き上げへと進んでいく。

ところがゴジラはバルーンを食い破り、引き上げ途中で停止してしまう。堀田は駆逐艦2艦による引き上げを始めるが、絶対的な推力が足りない。

■”援軍” 登場

そこに、水島率いる船団がやってくる。負傷によって作戦から外された彼は、近隣の小型船舶をかき集めて作戦海域へ急行してきたのだ。

ちりも積もれば山となるではないが、小さい船でも数が揃えば大きな力になるってわけで、首尾良くゴジラ引き上げに成功。

あんなにたくさんのロープで引っ張られて駆逐艦の艦体は大丈夫なのかとか、ワイヤーは(海水の浮力はあるにしろ)ゴジラの体重に堪えられるのかとか、頭の隅っこに浮かんだけど、そこはツッコんではいけないところ(笑)。

浮上してきたゴジラは体のあちこちがなんだか爛れたみたいになっていて、かなりのダメージを喰らっているように見える。しかしそれでもなお、熱線放射シークエンスに入ってしまう。このままでは海神艦隊(+水島船団)の消滅は必至だ。

■敷島の決断

万事休すと思われたそのとき、敷島の「震電」がゴジラに向かって突っ込んでいく。750kgもの爆弾を抱えていたのも、ゴジラと差し違えて倒すため。

「震電」はまっすぐにゴジラの口へと突入、次の瞬間大爆発が起こってゴジラの頭部が吹っ飛ぶ! そして本体もまた、光を放ちながら崩壊を始め、破片となりながら海中へ没していく・・・

敷島は・・・一同が呆然とする中、野田が上空のパラシュートを発見する。彼は直前で脱出していたのだ・・・

橘は、爆弾と同時に脱出装置も装着していたのだった。彼もまた敷島に「生きろ!」と告げていた・・・

■脱出装置

2回めの鑑賞のとき、「震電」を整備している橘のシーンでコクピットが映ったのだけど、座席の背面に横文字が書いてあったことに気づいた(ドイツ語っぽいと思ったけど、ノベライズ版ではやっぱり「ドイツ製」と明記されてた)。

ネットで調べたら、圧縮空気を利用した座席の射出装置は、第二次大戦中に既にドイツとイギリスで完成していたらしい。前線の戦闘機に搭載されるまでには至らなかったが。

この「震電」の射出装置は、橘が進駐軍から手に入れて ”後付け” で装備したものだと思ってたんだが、Yahoo!ニュースの記事で、(映画内の設定として)機体にもともと付いていたのではないか、っていう考察があった。

日本は大戦中にドイツから潜水艦を使って様々な軍事情報を得ていた。ジェット戦闘機Me262やロケット戦闘機Me163の情報まで手に入れていた。日本がそれを元に「橘花」と「秋水」を建造したのは有名な話だ。

ならば、ドイツが開発した射出装置もまた潜水艦を使って日本に持ち込まれ、「震電」の試作機に装備されていたのではないか、というもの。

「震電」は後方にプロペラがある関係で、パイロットが脱出する時にプロペラに接触して負傷する可能性がある。そのため、元々の設計ではプロペラシャフトに爆薬を仕込み、パイロットが機を捨てる際にはそれを使ってプロペラを爆散させる仕組みを取り入れる予定だったという。

ドイツから射出装置が手に入ったのなら、それを使う方が確実なのは間違いないので、この考察には「なるほど」って思った。

いくら橘が整備士として有能でも、短時間で射出座席を機体に組み込むのは、流石に無理があるよねぇ。

■生きる

経緯はともかく、敷島は自ら「生きる」ことを選択した。

典子の喪失を乗り越え、彼の心を ”生” へと向けさせたのは、明子の存在もあっただろう。「海神作戦」に参加した人々の、諦めずに運命に抗う姿勢もあっただろう。

でも、いちばん大きかったのは、突入直前に「生き残ったものは、きちんと生きていくべきです」という彼女の言葉を思い出したから、そして何より、いま生きているのは、銀座で彼女が自らの身を挺して守ってくれたから、ではないだろうか。いわば、彼女から ”譲られた” 命なのだから。

いずれにしろ、この映画のテーマである「生きて、抗え」を体現したシーンだろう。

生き残ったとしても、敷島を待っているのは典子のいない世界。それでも、生きていく。そういう覚悟をしたのだろう。

■再会

「海神作戦」を終え、帰港した「雪風」。しかし敷島に笑顔はない。そんなとき、出迎えの人々の中から明子を抱えた澄子が現れ、一枚の電報を渡す。

それをみた敷島は顔色を変え、明子を抱いて病院へ向かう。そしてそこの病室には・・・典子の姿が!

包帯姿も痛々しいが、生きていた典子の姿に号泣する敷島。そんな彼に、典子は優しく語りかける。

「浩さんの戦争は、終わりましたか・・・?」

思えばこの2時間の映画(作中時間では実に2年近い)の間、敷島は悩み、悔やみ、悲しみ、泣き、そして怒りと絶望に苛まれてきた。

だが、このラストシーンで流した涙は、いままでとは全く違う、温かい喜びに溢れたものだったはずだ。彼の戦争は、まさに今、終わったのだ・・・

典子は死んだままの方がよかったのではないか、という意見も散見する。まあ、そのほうがドラマとして綺麗に収まるのかもしれない。

でも、私は思う。2時間の上映時間のうち、1時間59分くらいはずっと悩み苦しんできた敷島に、最後の1分くらいご褒美をあげても罰は当たらないんじゃないか、って。

頑張った者が報われるとは限らないのは世の常。だからこそ、フィクションの中だけでも、報われて幸せを掴む姿を、私は見たい。

私はこのラストシーンの後、二人は幸福になったと信じている。

■不穏

ラストシーンの典子の首筋に、不気味な黒いアザのようなものが浮かび上がってくるという不穏なカットで二人の物語は幕となる。

ここの解釈は様々だろう。まあ普通に考えれば、ゴジラのまき散らした放射能に被曝したことで、典子の体にこれから何らかの健康被害が起こって来るのかもしれない、ということ。

ネットには、銀座で剥がれた落ちたゴジラ細胞を典子が体内に取り込んでいて、その生命力のおかげで生き残れた(あるいは甦った)のだろう、って意見があって、それもまた大胆な解釈だと思った。

ゴジラ映画であるならば、やはり核兵器、そして放射能の恐怖について描かれるのは当然で、むしろ全く触れないのも不自然だろう。

もちろん、単なるアザで、そのうち消えてしまうって考えることもできる。そう考えられたら精神衛生的にはいちばんいいのだが(笑)。

もっと大きく考えれば、”核” や ”戦争” の暗喩なのかもしれない。

ゴジラは去っても、人類は ”核” の力を手にしてしまった。人類文明の陰には、これからもずっと ”核” の脅威が存在し続ける。そして ”戦争” もまた、なくなることはない。

一見して平和な世界に見えても、その裏には常に ”核” や ”戦争” があり続ける、ということを示しているのかもしれない。

ハッピーエンドかと思えたラストに、ちょっと不穏な余韻を残すというのはよくある手法で、この映画でもその解釈は観客に任されているのだろう。

■ゴジラ復活?

そして最後は、深海に沈降していくゴジラの破片の映像。徐々に再生を始めていくような描写でエンドとなる。

ゴジラは完全に倒すのは不可能な不滅の存在で、いつかまた人間の前に現れる・・・ということだよね。

山崎監督は「もう1本くらい撮りたい」なんて言ってるらしいから、ひょっとして何年か後に、再び同じ監督によるゴジラ映画が観られるかもしれない。

■おまけ

プラモデルメーカーのハセガワから、こんな製品が発売されるとアナウンスがあった。

「九州 J7W1 局地戦闘機 震電 『ゴジラ-1.0』 劇中登場仕様」

映画とのコラボ製品ですね。発売は12月27日頃とある。ハセガワの公式サイトにある紹介ページにある「※キットにゴジラは付属しません」という注釈が笑える。

心が躍って購買欲が刺激されるのだけど、もう50年もプラモデルに触ってないからなぁ。上手く作れる自信は全くない。

1/48スケールだから全長196.5mm、全幅231mmもあって、意外と大きい。たとえ上手く作れても飾る場所に困りそうだ。うーん、どうしよう・・・

『ゴジラ ー1.0』 ネタバレあり感想 中編 [映画]

公開して四週間近く経ちました。表記にあるとおり、『ゴジラ ー1.0』のネタバレあり感想・中編を始めます(「後編」のはずだったんだけど、思ったより長文になったので二分割しました)。

未見の方はぜひ劇場でご鑑賞の上で再度お越し下さい。

映像・音響共に、まさに映画館の優れた設備で ”体験” するための作品で、一見に値する映画だと思います。

ちなみに私は DolbyCinema と IMAX で観ました。映像のクリアさでは前者が、音響の迫力では後者が勝るような気がします。人によって好みはあるでしょうけど、私は IMAX のほうが本作に向いてるような気がしてます。

「ネタバレなし感想」は11/12にアップしております。

■「海神作戦」

政府も米軍も当てにならない中、民間主導によるゴジラ殲滅のための「海神(わだつみ)作戦」が、野田によって立案される。

ゴジラを1500mの深海に沈め、その水圧で息の根を止める。ダメなら次に海上まで一気に引き上げて、圧力差によってゴジラに止めを刺す。

確かに、深海魚を一気に引き上げると水圧差によって目玉や内臓が内側からはじけ出して死んでしまうが、果たしてそれがゴジラに通用するのか?

作中でも成功が疑問視され、「穴だらけの作戦」と言われてしまうが、他に方法はない。「できることをやるしかないんです」

どう考えても分が悪すぎる戦い。集まった者たちのうち、参加を拒否して去っていく者もいる。だが、残る者もいる。

「誰かが貧乏くじを引かなければならない」

映画の前半での秋津の台詞だ。だが貧乏くじの引き方は二つある。たまたま引いてしまった場合と、わかっていてもあえてそれを引く場合だ。この場に残った者たちは、もちろん後者だろう。

もちろん、誰だって貧乏くじなど引きたくはない。だけど人生の中で、ある程度の仕事を任されて働いているなら、あえて貧乏くじを引かなければならなかったときが、誰でも一度や二度はあったのではないか?

自ら「火中の栗を拾う」決断をしたことはなかったか?

誰かが貧乏くじを引いてきたからこそ、人の世は廻ってきたのではないか?

もちろん、ゴジラと戦うなんていう、命の保証もないようなとんでもない選択はなかったかも知れないが、「貧乏くじと分かっていても、あえてそれを引く」彼らの覚悟に、自分の今までの人生を重ね合わせた人もいるのではないか?

だからこそ、彼らの決断は、私の胸を震わせた。

■野田と堀田

野田は全編を通じて常識的な人間として描かれるのだけど、この作戦説明の際、スライドの光を受けていた中で見せる ”目つき” は、ちょっと ”イッてる” 感じで(笑)、マッド・サイエンティストっぽさを感じさせる。個人的には本作に於ける吉岡さんのベストショットだと思う。

そして「ネタバレなし感想」でも書いたけど、駆逐艦「雪風」元艦長・堀田辰雄[田中美央]の存在感が抜群。彼が登場すると画面が一気に締まる。こんな素晴らしい俳優さんがいたんだ、って発見の驚きがあった。

私の場合、東宝特撮映画で ”指揮官役” と云えば、真っ先に思い浮かぶのが田崎潤さん。『妖星ゴラス』(1962)での土星探査宇宙船・隼号の園田艇長役や『海底軍艦』(1963)の轟天号艦長・神宮司大佐役で有名な方。

田中美央さんも、私の中では田崎さんに匹敵する存在となりました。

■「海神作戦」へのツッコミ

ここは、あえて「重箱の隅をつつく」ようなことを書くので、退屈な人は次の章(■)まで飛ばしてください(笑)。

この手の映画で、細かい矛盾点をあげつらうのは野暮なことだと百も承知なのだけど、気がついてしまったんで書いてみる(おいおい)。

(1)第一段階

ゴジラの周りを泡で包んで沈めてしまう作戦なのだけど、1500mの深海まで沈めるのはけっこう大変そうだ。水深1500mでの圧力は150気圧。このとき、気体の体積は海上時の1/150になってしまう(高校化学で勉強する「ボイルの法則」だ)ので、水深1500mで海上時と同じ大きさの泡でゴジラを包もうと思ったら、海上時の150倍の量の気体が必要になる。総量としては、けっこう膨大な量の気体を用意しなければならないだろう。

用いる気体がフロンガスというのも気になる。フロンの商用生産は1930年頃に始まってるけど、昭和22年(1947年)の時期に、日本国内で大量に用意できたかというとかなり厳しいように思う。

(2)第二段階(予備作戦)

1500mの深海に沈んだゴジラを炭酸ガス(二酸化炭素)を用いた気嚢(風船)で一気に海上まで引き上げる作戦。

だが、二酸化炭素には大きな難点がある。深海1500mでの150気圧の状態では、二酸化炭素は気体にならずに液体になってしまう。つまり、そもそもの前提として気嚢を膨らませることはできないわけだ。

■なぜフロンガスと二酸化炭素なのか

上に書いたように、海神作戦に用いる気体、フロンガスと二酸化炭素には問題点がある。一番簡単な解決法は、たぶん安価で大量に手に入りやすく、高圧でも気体のままである「窒素」を用いることだろう。

ではなぜ窒素ではなく、フロンガスと二酸化炭素を用いたのか。私は、製作陣はあえてこの二つの気体を選んだのではないかと思っている。

フロンガスは、大気圏上層のオゾン層を破壊し、地上へ降り注ぐ紫外線を増やすとして問題となり、現在は製造も使用も禁止されている気体だ。

そして二酸化炭素は、これも地球温暖化の原因となっている気体で、世界的に排出規制が進んでいる。

つまり、地球環境を破壊する気体の代表格であるこの二つを使ってゴジラを倒す、という、いわば ”毒を以て毒を制す” という展開をしたかったのではないかなぁ、って考えている。考えすぎかもしれないけど(笑)。

■「震電」復活!

典子を喪い、ゴジラへの復讐に燃える敷島もまた「海神作戦」に参加、戦闘機によるゴジラ誘導を申し出る。

それに応えて野田が見つけ出してきたのが、なんと「震電」(しんでん)!

このシーン、思わず「うおぉぉ」って叫びそうになってしまった(叫ばなかったけど)。この映画のための架空の戦闘機と思った人もいたかも知れないが、これは実在した機体だ。

「震電」は太平洋戦争末期に局地戦闘機(主にB29爆撃機の迎撃を目的とする戦闘機)として開発されながら、終戦によって日の目を見ることなく終わった機体。計画最大速度は750km/hと、完成していたらレシプロ機(プロペラ駆動機)としては当時最速の戦闘機となったはず。その独特なフォルムもあいまって知名度も人気も高い。なんと将来的にはジェットエンジンに換装した「震電改」の構想まであったとか。

私と同じくらいの世代の方なら、第二次大戦の戦闘機のプラモデル作りに凝った人も多かろう。私も中学3年生のとき(もう半世紀も前だが)、高校受験そっちのけでプラモデルにハマっていて、もちろん「震電」も作ったことがある。おかげで担任からは怒られたが(おいおい)。

そんな ”幻の試作戦闘機” が、対ゴジラ作戦の要として甦り、大空を舞う日が来ようとは、何と胸が熱くなる展開だろう・・・もうこのあたりから涙腺が決壊を始めてしまったよ。

■橘、再登場

終戦から2年も放置されていた「震電」を甦らせるため、敷島は因縁の相手である橘を探し出す。橘は敷島の ”真の目的” を知り、協力することに。

機体を飛行可能な状態に復元するだけではなく、30mm機銃4門を2門に減らし、燃料タンクの容量の半分に。これにより合計で620kg軽量化し、空いたスペースに合計750kgもの爆弾(これは設計時の最大爆装重量の2倍を超える)を仕込む。でも差し引きで重量増加は130kgで済むので、機体の運動性能にも大きな影響は無いのではないか。

NHKの番組「魔改造の夜」どころではない突貫工事をわずかな時間(作中時間では長くても一週間くらいかと思われる)で完成させるなんて、橘くん(+2人の仲間)はマジ天才整備士だね(笑)。

■決戦前夜

ゴジラ再出現の報せに、海神隊の出航時刻も決まる。

「皆さんは可能な限り、今夜は自宅に戻って、家族と過ごしてください」

「覚悟しろってことですよね?」

しかし野田は首を振る。

「思えば、この国は命を粗末にしすぎてきました」

「今作戦では、一人の犠牲者も出さないことを誇りとしたい」

「今度の戦いは死ぬための戦いじゃない。未来を生きるための戦いなんです」

野田の台詞が胸にしみる。間違いなく、本映画のドラマ上のクライマックスのひとつだろう。そして吉岡秀隆さんがこれ以上はないハマり役ぶりをみせる。

■震電、出撃

作戦決行の日、いよいよ「震電」は出撃のときを迎える。

爆弾を抱えて重くなってるはずの機体も難なく離陸させ、わずかな慣熟飛行(作中では1~2分?)で、初乗りの機体にも関わらず、しっかり馴染んで操縦もバッチリ。敷島くんの本領発揮だ(笑)。

まあ、機体修復~改造~離陸~飛行までをリアルにやってたら尺がいくらあっても足りないので、ここはこれで正解だ。

もっと言ってしまえば、「震電」は迎撃目的の機体なので、もともと航続距離が短い。爆装による重量増加に加えて燃料を半分にしてしまったので、作戦の最後まで飛んでいられるのか心配になってしまったが、そんな細かいところに文句をつけるのは野暮というものだろう。それに、そもそも敷島は帰路の燃料なんか心配していなかったはずだし。

しかも、コクピットに典子の ”遺影” まで飾ってしまう。おいおい、それって最大級の死亡フラグだぜ・・・

■電報

敷島の家に電報が届く。受け取ったのは明子の世話をしていた澄子さん。その文面を見て驚愕の表彰を浮かべる。

このとき、典子の生存を確信した人は多かろう。私も、心の中でガッツポーズをしていたよ(笑)。

しかし澄子さんの表情は冴えない。彼女は、敷島が生きて帰ってこないつもりであることを察していたのだから・・・

今回はここまで。「後編」は明後日(12/2)にアップする予定。

『ゴジラ ー1.0』 ネタバレあり感想 前編 [映画]

公開して三週間近く経ちましたので、そろそろネタバレしてもいいかなぁ、というわけで、表記にあるとおり、これから『ゴジラ ー1.0』の感想をネタバレ全開で書いていきます。未見の方はぜひ劇場でご鑑賞の上で再度お越し下さい。

映像・音響共に、まさに映画館の優れた設備で ”体験” するための作品で、一見に値する映画だと思います。

「あらすじ」については、11/14にアップした「ネタバレなし感想」の方に書いてますので、そちらを参照してください。

なお、この記事には同映画のノベライズ版の記述も一部参考にしています。

小説版 ゴジラ-1.0 (ジャンプジェイブックスDIGITAL)

- 作者: 山崎貴

- 出版社/メーカー: 集英社

- 発売日: 2023/11/08

こちらは、ストーリーはほぼ映画を忠実になぞっていますが、登場人物の心情の深堀りがあったり、映像では分かりにくい部分の補足情報があったりするので、興味のある方には一読の価値があると思います。

それでは、映画を観ていて感じたこと、あるいは見た後につらつら考えたことも含めて、映画の流れに沿ってダラダラと書いていきます。いちおう「感想」とは銘打ってますが、いつもながら駄文の羅列になってるので悪しからず。

m(_ _)m

■敷島登場

終戦間近の1945年。零戦パイロットの敷島浩一[神木隆之介]は、機体の不調を理由に大戸島に降り立つ。穴ぼこだらけの滑走路にもかかわらず、転倒することもなく無事に着陸してしまう。

敷島は「実戦経験は無いが、模擬空戦は優秀」、つまり操縦技術は一流というのはここで見せておかないと終盤へつながらないからね。

しかし機体の故障は偽り。特攻作戦から逃げてきた(おそらく仲間たちは全員死んでる)というのが彼の ”負い目” になっていく。

ノベライズ版には、島の整備兵たちが敷島に対してささやかながら歓迎の宴を開くという場面もある。ちなみに、鍋の中身は ”あの” 深海魚(笑)。

■ゴジラ登場

その夜、大戸島を謎の巨大生物・ゴジラが襲う。この時点の大きさは15mとパンフレットにある。ほとんど『ジュラシック・パーク』の世界。圧倒的な破壊力で島を蹂躙、敷島と整備兵の橘[青木崇高]以外の全ての人間は殺されてしまう。人間が咥えられるシーンでは「まさかの人喰い?」かと思ったら遠方へ放り投げて。人間は喰わないようだが、そもそもゴジラの主食って何だろう?

敷島は、橘から零戦の20mm機銃でゴジラを撃てと言われても、目の前の怪物の恐怖にすくんでしまって引き金が引けない。このへんの敷島の心情についても、ノベライズ版では深堀りされている。

この行動が二つ目の ”負い目” となる。

■復員

終戦となり、復員船に乗ってやっとの思いで帰ってきた敷島。東京は瓦礫の山に。両親も空襲で死んだという。隣の奥さんの澄子[安藤サクラ]からは、「恥知らず」と罵られる。

とにかくこの映画の(主に前半)中では、敷島は(いろんな意味で)とことん追い詰められるという役柄。

■共同生活

敷島は闇市で典子[浜辺美波](&明子)と出会い、なし崩し的に同居が始まる。夫婦でも恋人でもない若い男女が一つ屋根の下で暮らすという、どこぞのラブコメみたいな展開。

こんな美人が横にいて、何もないわけがなかろう・・・とも思うが、映画を観ている限り、同居人の関係以上には見えない。人生を半ば放棄しているという敷島の設定もあるし、神木×浜辺コンビの醸し出す雰囲気のせいか、見ているうちにその辺はどうでも良くなってしまうというか、二人が一緒に暮らしていることに違和感を感じなくなってしまう。これが『らんまん』効果なのかも知れない(笑)。ネットでもこのあたりへのツッコミはほとんど無いみたいだし。

■機雷処理作業

1946年3月。敷島は戦争中に敷設された機雷の撤去作業の仕事に就く。金のためという敷島に対し、典子は「死んだらダメです・・・」と言う。

ともすれば ”死” へ向かおうとする敷島に対し、典子は常に ”生” の側にいる。

作業船・新生丸で、艇長の秋津淸治[佐々木蔵之介]、元技術士官の野田健治[吉岡秀隆]、乗組員の水島四郎[山田裕貴]と出会う。

■復興の兆し

機雷撤去は命がけな分、給金はいい。敷島たちの暮らしていたあばら家は、小さいながらも新しい家へと建て直される。

最初は襤褸をまとっていた典子も、次第に質素ながらもちゃんとした服へと変わっていき、ゆっくりとだが復興が進んでいることを伺わせる。

お隣さんの澄子も、明子との関わりを通じてだんだん穏やかな表情になり、いつのまにか昭和の時代によくいた ”世話好きな近所のおばちゃん” へと変貌していく。このあたりの演出は上手いなぁと思った。

それにしても安藤サクラさんの割烹着姿は似合いすぎ(笑)。

■典子、銀座へ

頑なに自分との関係を進めようとしない敷島に対し、典子は自立を目指して銀座へ働きに出ることを決める。

闇市で出会った頃こそ、蓮っ葉な口調で喋っていたが、同居を始めてからは穏やかで細やかな言葉遣いに変わり、家事も育児もきっちりこなしていて(ノベライズ版によると、澄子さんからいろいろ教わっていたらしい)、さらには事務員として働き出すに至っては、もともとの ”育ち” は決しては悪くなかったのだろうと思わせる。それも、浜辺美波さんのキャラのなせる技か。

「急ですね」

「ずっと考えていたんです」

典子はここで敷島のことを試していたのかもしれない。ノベライズ版では、このやりとりのときの二人の心情も描かれる。このあたりは、小説ならではの描写といえるだろう。

■ゴジラ再出現

ゴジラの足止めのために駆り出される新生丸。秋津の「誰かが貧乏くじを引かなければならない」という台詞は、後半になって効いてくる。

そして再出現するゴジラ。口の中で機雷が爆発して傷を負うというシーンもまた後半への伏線か。もっとも、再生もとんでもなく早いが。

■「高雄」消滅

重巡洋艦「高雄」との ”近接格闘戦” も本作の見せ場の一つ。

艦体にのしかかってきたゴジラに対し、超近距離からの直撃を喰らわせるシーンには、思わず「おお!」って叫びそうになった(叫ばなかったけど)。

しかし健闘虚しく、ゴジラの熱線で海の藻屑へ。

■敷島と典子

負傷して帰ってきた敷島は、典子に過去のトラウマを語る。

「俺は生きていてはいけない人間なんです」

「浩さん。生き残った人間は、きちんと生きていくべきです」

戦争によって ”死” を求めるようになった敷島、同じく戦争から ”生” への執着を身につけた典子。

彼女のこの言葉が、映画のクライマックスでの敷島の決断に影響を与えたのは間違いないだろう。

明子に味噌汁の味見をさせている典子を見て、「もう一度生きてみたい」と思う敷島。銀座での ”あのシーン” の前にこれを見せておくとは、まさに監督は鬼だね(褒めてます)。

■東京上陸

今回のゴジラの大きさは50.1mだそうな。最盛期(?)には100mくらいあったことを考えるとコンパクト。

だけど舞台が終戦直後だからね。ゴジラより高い建物はない(たぶん)。小さくなった分、地上と頭部の距離も近くなったので、人間の視線からはゴジラの恐ろしさが際立って感じられる。

映像もそのあたりを強調する演出がされていて、迫力が凄い。第1作『ゴジラ』(1954)を彷彿させるシーンもある。

■銀座壊滅

ゴジラが電車が咥えるシーンは、いままでもあったけれど、最新の映像で乗客の阿鼻叫喚ぶりも描かれる。乗り合わせていた典子の苦難たるや、もうね・・・

ちなみに典子が落下した川は、ノベライズ版によると「外堀川」。この川は東京オリンピックの際に埋め立てられて、首都高速の敷地になってしまったので現存しないみたい。

奇跡的に命拾いをし、助けに来た敷島と無事に巡り会うのだが(あの群衆の中、よく見つけたなぁとも思うが、そのへんは作劇上の ”お約束” だろう)、その直後にゴジラの熱線が炸裂する。

今作の熱線は、発射までのシークエンスというか ”タメ” が充分に描かれる。ネットの感想にあった(『宇宙戦艦ヤマト』の)「波動砲」みたいって意見は、まさに言い得て妙。短時間での連射が効かないあたりも共通している。

そして、今回の熱線は威力が凄まじい代わりに、ゴジラ自体にも損傷(主に上半身の一部に、赤く爛れたような部分が現れる)が生じる様子。これもまた終盤の展開に必要な伏線。

そして発射後の閃光、大爆発、発生する巨大なキノコ雲、そして荒れ狂う爆風の演出は、ほとんど「核兵器」だろう。

その爆風から敷島を守った典子だったが、自身はその代わりに吹き飛ばされてしまう。目覚めた敷島が観たものは一面の瓦礫の山、もちろん彼女の姿はない。彼がさんざん苦しんだ末に掴んだ小さな幸せの夢が、無残に散ってしまった瞬間だ。辺り一面に黒い雨(!)が降り注ぐ中、敷島が上げる絶望と怒りの叫びが、廃墟となった銀座に響き渡る・・・

観ていて思わず「えぇーっ」て叫びそうになった(叫ばなかったけど)。

まさかの典子さん退場か・・・とも思ったが、死体となった描写がないのだから、典子はきっと生きているはず。初見の時はそう信じながら後半を迎えていたよ・・・。

ここまでで上映時間のおよそ半分あたり。

以下、後編に続く。アップは11/30頃の予定。

『ゴジラ ー1.0』 ネタバレなし感想 [映画]

ゴジラ70周年記念作品。日本で製作された実写のゴジラ映画としては、2016年公開の『シン・ゴジラ』に続いて通算30作目。

結論から言うと、私はとても楽しませてもらいました!

100点満点で言うと100点です。ホントは120点あげたかったのですが、いろいろツッコミどころが多すぎたので20点減点しての100点です(おいおい)。

この記事を書いている時点で2回鑑賞してますが、あと2~3回はリピートしようと思ってます。

さて、”ネタバレなし” とは言っても、ある程度は映画の内容に触れざるを得ません。致命的なネタバレはしていないつもりですが、予備知識がないほうが楽しめるのは間違いないので、未見の方は以下の駄文なんぞ読むより、直ちに映画館へ直行していただくことを推奨します。金と時間を掛けるだけの価値がある作品だと思いますので。

それでは、ある程度のあらすじ紹介は必要かと思うので、前半部分だけをかいつまんで。Wikipediaの記事を要約/編集したものを掲げます。

*****************************************************

第二次世界大戦末期の1945年(昭和20年)。零戦パイロットの敷島浩一[神木隆之介]は、特攻へ向かう途中で機体が故障したと偽り、大戸島の守備隊基地に着陸する。

その日の夜、基地を島の伝説で語り継がれる生物「呉爾羅(ゴジラ)」が襲撃、敷島と整備兵の橘宗作[青木崇高]以外は全員ゴジラに襲われて死亡する。

同年冬、東京へと帰ってきた敷島は、隣家の太田澄子[安藤サクラ]から空襲によって両親が亡くなったことを伝えられる。

敷島は闇市で、彼同様に空襲で親を失った女性・大石典子[浜辺美波]と、彼女が空襲の最中に他人から託されたという赤ん坊の明子[永谷咲笑:子役]に出会い、成り行きで共同生活を始める。

敷島は米軍が戦争中に残した機雷の撤去作業の仕事に就き、作業船・新生丸艇長の秋津淸治[佐々木蔵之介]、元技術士官の野田健治[吉岡秀隆]、乗組員の水島四郎[山田裕貴]と出会う。

敷島は彼らに典子との正式な結婚を勧められるが、戦争とゴジラによる被害で心の傷を抱える彼は関係の進展に踏み出せず、典子もそれを察して自立するために銀座で働きだす。

ある日、敷島たちは作業中の日本近海にゴジラが現れていることを知り、これを新生丸で足止めしろという命令を受ける。体高50メートルへと変貌したゴジラに機銃や機雷で応戦するが効果はなかった。

そこにシンガポールから帰ってきた接収艦の重巡洋艦「高雄」が到着、砲弾で応戦するが、ゴジラの吐いた熱線によって「高雄」は海の藻屑となってしまう。

翌朝、東京へと襲撃してきたゴジラは東京湾から品川を経由し、典子が働いている銀座へと向かう・・・

*****************************************************

CGの進歩というのは実にスゴい。本作のゴジラが漂わせる存在感、恐怖感、そして絶望感は半端ない。ゴジラの吐く熱線の描写も、シリーズ最高級に凄まじく、その破壊力も桁違いのものを感じさせます。

いったい、こんなのをどうやったら倒せるんだい・・・って観ているほうも途方に暮れそうです。

それでも何とかしなければならない。しかし時代は終戦直後。いつもならゴジラと戦ってくれるはずの自衛隊はまだ存在していない(前身となる ”警察予備隊” の発足が昭和25年、正式に ”自衛隊” となったのは昭和29年)。それどころか、進駐軍(米軍)による武装解除によって、ろくな武器さえ残っていない。

ゴジラに対して日本政府は当てにならず、米軍もソビエト連邦とのにらみ合いを理由に、ゴジラに対する武力行使はしないと宣言してしまう。

そこで本作では、民間人の有志が立ち上がるというストーリーに。

映画の後半では、彼らによってゴジラ殲滅のための「海神(わだつみ)作戦」が立案されます。荒廃した今の日本に、わずかに残されたものを精一杯かき集めての、乾坤一擲の戦い。ですが成功の確率については、はなはだ心許ない。

それでも「やれることをやるしかない」と腹を括った者たちの戦いが始まります。もうこのあたりから、涙腺が緩んで仕方がありませんでした。

この映画には、いわゆるスーパーヒーローは登場しません。第1作の『ゴジラ』(1954)の ”オキシジェン・デストロイヤー” のような超兵器も出てきません。ゴジラに対抗できるような他の怪獣の出現もありません。

ゴジラと戦うのは人間だけ。それも、名も無い市井の人々ばかりです。でも、彼らは自分の与えられたポジションで、自分のできることに精一杯取り組みます。

一人一人は小さく弱い存在である人間たちが、知恵を集め、力を合わせて、巨大な災厄を打ち払おうと懸命に足掻き続ける。それがこの映画です。

キャストについて。

主人公の敷島浩一を演じるのは神木隆之介さん。”興収ハンター”(笑) と呼ばれてるらしいですね。声優を務めた『君の名は。』(2016)も大ヒットしたし、現代の映画スターの一人でしょう。戦争とゴジラという二重のトラウマで、”自己肯定感ゼロ、生きること自体を放棄しつつある青年” という難役を熱演してます。

ヒロインの浜辺美波さん。『シン・仮面ライダー』(2023)で演じた緑川ルリ子のクール・ビューティーぶりとは打って変わって、情愛に満ちた大石典子を好演しています。敷島の行動に大きな変化をもたらす存在となっていくのですが、これもまた素晴らしい。

考えたら、一年の間に『ライダー』『ゴジラ』という日本の誇る特撮コンテンツでヒロインを務めるというのはスゴいことです。ぜひ『ウルトラマン・シリーズ』にも出てもらって ”グランドスラム” を達成してほしいなぁ(笑)。

この二人はNHKの朝ドラ『らんまん』で夫婦役を演じていて話題になりましたが、私には『屍人荘の殺人』(2019)での共演の方が印象深いですね。なんとこのときは浜辺さん(当時19歳)のほうが神木さん(当時26歳)より年上の役だったという(笑)。

「敷島と典子には幸せになってほしい」って感じた観客は少なくないはず。観ているだけで応援したくなってくるのは二人の持つキャラクターのせいなのか、『らんまん』効果なのか(笑)。

元海軍の技術士官で兵器開発に携わっていた野田健治。人はいいけど線が細くて、今ひとつ頼りない。だから彼が立案した「海神作戦」も、なんだか心配だなぁ・・・って思わせるのに、吉岡秀隆という配役はまさにベストチョイスでしょう(笑)。とてもいい味出してます。

駆逐艦「雪風」の元艦長で、「海神作戦」の指揮を執る堀田辰雄。演じるのは田中美央さん。寡聞にして、この映画を観るまで御名前を知りませんでした。大河ドラマ『どうする家康』に端役で出演されてたみたいですが、本作での田中さんは実に堂々としていて元軍人の貫禄充分。それでいて威圧感や横柄さとは無縁で、寄せ集めの参加者をまとめるリーダーとしての度量を示します。

観ていて思ったのですが、メインとなる登場人物たちにはそれぞれきちんと役割が振り分けられていて、誰一人欠けてもゴジラは倒せなかったろうし、”あの結末” に辿り着くことはできなかったと思わせます。これは脚本がかなり練り込まれていたということでしょう。

ネットでの感想を読む限り、概ね好評のようですが、一部には否定的な意見も散見されます。

でもまあ評価は人それぞれ。70年も続いているコンテンツですからね。100人のゴジラ映画ファンがいれば、「理想のゴジラ映画」も100通り。100人全員に絶賛されるゴジラ映画なんて絶対に作れないのですから。

では私はどうか。私は本作を、そして ”あの結末” を全面的に肯定します。

この映画は、ゴジラを倒すストーリーに、全てが灰燼に帰した戦後から立ち上がり、復興に向けて奮闘を開始する日本人の姿を重ねていると思いましたし、さらには大震災やコロナ禍で疲弊しながらも、それでもなお希望を失わずに頑張ろうとする現代の日本人へのエールをも込められていたと思うからです。そして作中でそれをいちばん重く背負っていたのは、他ならぬ敷島でしょう。

ならば、彼が ”あの結末” を迎えることは必然だったと思います。

細かいことを言えば、いろいろ解釈の幅がありそうなエンディングですが、そのあたりを含めた詳しい感想と ”ツッコミ” は「ネタバレあり」のほうで。

今書いてるんだけど、長文になりそうなので前後編になるかな。とりあえず前編は11/22頃にアップしようかと思ってます。

親のお金は誰のもの 法定相続人 [映画]

まずはあらすじ。「Movie Walker」から引用する。

**************************************************

東京のIT系外資企業に勤める大亀遥海(比嘉愛未)の元に、ある日、母・満代(石野真子)が亡くなったとの知らせが入る。

遥海は父・仙太郎(三浦友和)との間に確執があり二度と故郷・伊勢志摩には戻らないつもりでいたが、母が生前に送ってきたハガキが気になり、母の通夜に出席するため久しぶりに帰省する。

通夜会場の広間に集まった大亀家の長女・珠子(松岡依都美)、次女の浜子(山﨑静代)、遥海の三姉妹と父・仙太郎の前に、弁護士の城島龍之介(三浦翔平)が現れ、これからは仙太郎の成年後見人として大亀家の財産を管理すると告げた。珠子と浜子は仙太郎が認知症であることを家庭裁判所に申告しており、驚きを隠せない。

管理業務にあたっていた龍之介は、やがて仙太郎が6億円の価値がある伝説の真珠を隠し持っていることを知り、真珠を売却すれば巨額の付加報酬を得られるため探し始める。

父親の遺産を狙う珠子と浜子もまた真珠の存在を知り、龍之介よりも先に見つけようと必死に探し回っていく。

一方遥海は、母を死に追いやった原因は真珠の養殖を手伝わせた父にあるとして恨みを募らせ……。

**************************************************

ちょっと補足しておくと、仙太郎と満代はそれぞれ子連れ同士の再婚。長女の珠子、次女の浜子は仙太郎の子で、三女の遥海は満代の子。だから仙太郎と遥海には血のつながりはない。仙太郎が生前の母に過酷な労働を強いていたと感じた遥海は、そんな故郷を離れて上京し、就職してしまった。

さらに付け加えるなら、仙太郎の財産について遥海には相続権がない。それ故に今回の騒ぎについては、彼女は大亀家からやや距離を取り、ちょっと醒めた視点から全体を眺められるというキャラになっている。

これから感想を書くけれど、以下の文章ではこの映画のことをあんまり褒めてない。というかけっこう文句を書いてることをあらかじめ断っておく。

なので、この映画が「大好きだ!」「感動した!」って人からすると甚だオモシロくない文章になっているので、そういう方は以下の文章を読まないことを推奨する。

私も数年前に父親を亡くし、”相続” というものを経験した。言葉としては知っていたが実際に自分が体験するのは初めてで、いささか戸惑いもあった。もっとも、父はしっかり遺言書を用意してあったので、遺族間で争うなんてこともなく、平穏無事に相続を終えたが。

そして今、母も80代後半となり、(あまり考えたくないが)そう遠くない将来にもう一度 ”相続” を経験するだろうし、さらには私自身も60代。私の財産(というほどたいしたものでもないが)の ”相続” も、これもいつかは必ず起こることになる。

とまあ、「相続」という言葉が ”身近” になってきた高齢者としては、こういうタイトルで映画を作られては観に行きたくなるのが人情だろう。

というわけで観てみたのだが・・・なかなか評価に困る映画のように思う。

予告編を観てると、被後見人の財産を巡って弁護士と親族が角突き合わすコメディっぽい作品のように思えたんだが、実際フタを開けてみると、そう単純なものではないようだ。

取り上げられている題材としていちばん大きいのは「成年後見制度」だろう。

厚生労働省のHPでは

「認知症、 知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々・・・(中略)・・・を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。」

そしてそのために「成年後見人」が選定される。

再び同HPより

「成年後見人等は、ご本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。”ご本人の親族以外” にも、法律・福祉の専門家その他の ”第三者” や、福祉関係の公益法人その他の ”法人” が選ばれる場合があります。」(” ” は私がつけました)

大事なことは、必ずしも親族が選任されるわけではないこと。そして、裁判所が決めた成年後見人に対しては、親族といえども不服申し立てはできないこと。選任・解任は裁判所のみが行えるのだ。

まあ、親族で成年後見人に選ばれないのは、その親族の方に何かしらの問題点があるケースだろうけど。

私自身、この映画を観るまで成年後見制度という言葉は知っていたけど、実際にどんなものか見当もつかなかった。

では「成年後見制度」の啓蒙のための映画か? というと、そうとも言い切れないようだ。

認知症と診断された仙太郎の成年後見人に選定された弁護士・城島がとんでもない男なのだ。腕利きらしく、多数の被後見人を抱えているのだが、彼らの財産を勝手に処分して付加報酬(手数料のことかと思うが)を得ている。

今回の仙太郎の財産に含まれる「6億円の真珠」も、親族に先駆けて手に入れようと血眼になって奔走する。被後見人からいかに多くの金を引き出すかしか考えていない悪徳弁護士として描かれているのだ。

まあ、彼がそのようになった背景もおいおい描かれていくのだが、親族(+観客)からしたらトンデモナイ話で、こんな奴に任せられるか、って思ってしまうよねぇ。

(もっとも、映画の中で描かれる仙太郎の娘たちだって、親を金づるとしか見ない連中なのでその点は城島と五十歩百歩なのだけども。)

ひょっとしてこの映画、成年後見人制度の欠陥をあげつらい、不信感を醸成するのが目的なのではないか・・・と疑ってしまう。

基本的にはコメディなのだろうけど、城島の悪辣ぶりが際立っていて、笑うに笑えない雰囲気が横溢してる。

終盤近く、ホテル内の劇場で、いかにも喜劇っぽいドタバタ/ダンス・シーンがあるんだが、これもとってつけたように思える。役者さんたちが熱演してるのは分かるんだが、それが観客に伝わらないように感じて、なんとももったいない。

でもいちばん問題なのは、騒動の根源である仙太郎の描き方だと思う。

妻が死んだショックで茫然自失状態になった仙太郎。それを認知症の症状と決めつけた娘たちが成年後見制度を悪用して父親の財産を自由にしようとすることから今回の騒動が始まってるのだが、その最中、彼がおかしな言動をし始めて「本当に認知症になったか」と周囲を慌てさせる。

でも、遥海の機転で再検査を受け、正常と診断されたら、なぜか突然シャキッとなって一気に混乱を収拾してしまう。

この展開はいささか唐突で、あんたが最初からちゃんとしてればこの大騒動は起こらなかったんだぜぇ~ってスクリーンに向かって叫びそうになってしまった(叫ばなかったけど)。

仙太郎は無口な職人気質で、喋るより手を動かすタイプなのはよく分かるのだが、なんで唯々諾々と認知症扱いされるのを放置していたのかとか、中盤の錯乱はいったい何だったのかとか、内面やら心理やらがほとんど明かされないまま進行していってしまうのがなんとも消化不良な感じ。一から十まで全部説明せよとは言わないが、もうちょっと何とかならなかったのかな。

成年後見制度をテーマに、家族の財産を巡る妄執も描きたい、壊れた家族の絆の再生も描きたい、幼児期のトラウマのせいで悪に染まってしまった弁護士の再生も描きたい、伊勢志摩の美しい自然も盛り込みたい、そんでもって爆笑もののコメディにしたい・・・たぶん製作陣はそういう映画にしたかったんじゃないかと思うのだけど、盛り込むものが多すぎたのかも知れない。

取り上げる題材は面白いし、キャストの皆さんは達者な方が揃っているので、なんとももったいない映画だと思った。

タグ:日本映画

沈黙の艦隊 [映画]

まずはあらすじ。公式HPからの引用です。

**************************************************

日本の近海で、海上自衛隊の潜水艦が米原潜に衝突し沈没した。艦長の海江田四郎(大沢たかお)を含む全76名が死亡との報道に衝撃が走る。だが実は、乗員は無事生存していた。事故は、日米政府が極秘に建造した高性能原潜〈シーバット〉に彼らを乗務させるための偽装工作だったのだ。米艦隊所属となったシーバット、その艦長に任命されたのが海自一の操艦を誇る海江田であった。

ところが、海江田はシーバットに核ミサイルを積載し、突如反乱逃亡。海江田を国家元首とする独立戦闘国家「やまと」を全世界へ宣言した――。

やまとを核テロリストと認定し、太平洋艦隊を集結させて撃沈を図るアメリカ。アメリカより先にやまとを捕獲すべく追いかける、海自ディーゼル艦〈たつなみ〉。その艦長である深町(玉木宏)は、過去の海難事故により海江田に並々ならぬ想いを抱いていた……。

**************************************************

原作は同名の人気マンガ。連載開始は1988年だから、もう35年も前のことだ。潜水艦ものが大好きな私は当然ながらファンになり、単行本も買い込んでいた。職場に持って行ってみんなで回し読みとかもしたものだ。

ところが連載も佳境に入った頃、私は結婚することになって式の準備やら新居への引っ越しやらてんてこ舞いの状態になり、新婚生活が始まれば毎日の生活だけで精一杯。なにせ2人ともフルタイムの共働きだったからねぇ。

アパート暮らしで狭かったせいもあり、私物は大半が実家に置いたまま。けっこう持っていた漫画本もそのまま。だから『沈黙の艦隊』の単行本も途中まで(たぶん18巻くらいまで)買ったきり、いまでも実家の押し入れの奥に眠ってるだろう。だから後半のストーリーは正直よく知らない(おいおい)。たまに書店で立ち読みしてたので、だいたいのところは知ってるんだけどね(えーっ)。

おっと、余計な話が長くなってしまった。

単行本で32巻にもなるこの原作、まともに映画化したら三部作どころか、その倍くらいのボリュームが必要になるだろう。

だから今回の映画化で一番気になったのは、原作のどこまでを映像化しているか、だった。駆け足ダイジェストになってたらイヤだなぁ・・・って思ってたんだが、結論から言うとそうはなっていなかったので一安心だった。

2時間の尺の中で、無理のない範囲で切りのいいところまでを上手に映像化していると感じた。

ストーリー進行のペースについても、思っていたよりゆったりと、けっこう丁寧に作られていたように思う。もちろん原作発表から30年以上の時間が経っていて、あちこちに改変部分はあるのだけど、観ていて気になることはなかった。

監督は吉野耕平さん。彼がメガホンを取った『ハケンアニメ!』(2022)は、個人的には素晴らしい作品だと思ったんだけど、興収は今ひとつだったみたい。でも、こういう超大作に起用されたのは、業界内では評価されていたということなのだろう。それは素直に嬉しく思った。

CGも進歩して、海中の戦闘シーンなども迫力充分、海上艦も大半はCGなのだろうけど、問題なく観ることができるレベルになってると思う。

ただ、シーバットに向かってくる魚雷がことごとく外れるのは、(主人公補正があるにしろ)それなりの理屈づけはきちんとしてほしいところ。だいたいは説明されてるんだけど、一部「なんで外れたの?」ってシーンがあったと記憶してる。細かいところだけど、そういうところをきっちりしないとリアリティが薄れてしまう。

それ以外で違和感を感じたのは、やっぱりキャラ設定かな。原作の海江田は、まさに ”若きカリスマ” という感じで明快・颯爽・敏腕というオーラを発散させていたかと思うんだが、大沢たかおの演じる海江田は、頭脳明晰なところは同じでも、つかみ所の無い、一種異様で不気味な雰囲気を醸し出している。

海江田と対立する役どころの深町。原作ではけっこう無骨だったような気もするのだが、玉木宏ではちょっとスマートなイメージが強いような。

でも、こういう二人の『沈黙の艦隊』もありかな、って思わせることはできているんじゃないかな。

登場人物に占める女性の比率が上がっているのは、やっぱり35年という時の流れを感じた。防衛大臣が女性だし、女性の自衛隊員も多く登場してる。シーバットにも〈たつなみ〉にも女性乗組員がいる。現実の自衛隊でも令和2年から潜水艦に女性乗組員が誕生してる。

本作で〈たつなみ〉副長・速水貴子を演じた水川あさみさん、とってもカッコよかった。

日本側の配役で難点を挙げるなら、海原大悟を演じた橋爪功さん。ご高齢のせいか(現在82歳)、滑舌が悪くて台詞がよく聞き取れませんでした。

『リボルバー・リリー』のときもちょっと感じたんですけど、今作はそれ以上だったような・・・。まあ、「お前の耳が悪いんじゃないか」って言われればそれまでなんですが。

いちばん大きな問題点は、やはり外国人俳優さんが演じている部分が弱いところかなぁ。アメリカは今回、シーバットの敵に回るわけなんだが、あまり強そうに見えないんだよね。やっぱり有名どころがいないせいかな。

もし続編が作られるならば、さらなる強敵が出現するわけで、それを演じる外国人俳優さんの比重も大きくなるはず。

でも、この作品は Amazon の出資で作られてるようだから、もしもこの映画が好評で全世界公開/配信、なんてなったら外国人部分だけ名のある俳優さんを使って撮り直すんじゃなかろうか。

そして続編は Amazon Prime Video での配信で、なんてことになるかも知れない。まあ、すべてはこの映画の興収しだいだけど。

もし外国人俳優さん部分がもう少し何とかなるのなら、続編が見たいな。期待します。

ミステリと言う勿れ [映画]

まずは概要。映画のHPからの引用です。

**************************************************

天然パーマがトレードマークで友達も彼女もいない、カレーをこよなく愛する大学生の主人公・久能整(くのう・ととのう)の、時に優しく、時に鋭い魔法のようなお喋りだけで、いつの間にか登場人物たちが抱える様々な悩みも、事件の謎までも解かれてしまうという新感覚ミステリー

**************************************************

そして映画のあらすじ。こちらも映画のHPからの引用。

**************************************************

天然パーマでおしゃべりな大学生・久能整[菅田将暉]は、美術展のために広島を訪れていた。そこで、犬堂我路(いぬどう・ガロ)[永山瑛太]の知り合いだという一人の女子高生・狩集汐路(かりあつまり・しおじ)[原菜乃華]と出会う。

「バイトしませんか。お金と命がかかっている。マジです。」

そう言って汐路は、とあるバイトを整に持ちかける。それは、狩集家の莫大な遺産相続を巡るものだった。

当主の孫にあたる、汐路、狩集理紀之助(かりあつまり・りきのすけ)[町田啓太]、波々壁新音(ははかべ・ねお)[萩原利久]、赤峰(あかみね)ゆら[柴咲コウ]の4人の相続候補者たちと狩集家の顧問弁護士の孫・車坂朝晴(くるまざか・あさはる)[松下洸平]は、遺言書に書かれた「それぞれの蔵においてあるべきものをあるべき所へ過不足なくせよ」というお題に従い、遺産を手にすべく、謎を解いていく。ただし先祖代々続く、この遺産相続はいわくつきで、その度に死人が出ている。汐路の父親も8年前に、他の候補者たちと自動車事故で死亡していたのだった・・・次第に紐解かれていく遺産相続に隠された<真実>。そしてそこには世代を超えて受け継がれる一族の<闇と秘密>があった――― 。

**************************************************

ちょっと捕捉しておくと、狩集家の当主には4人の子がいたが、8年前の交通事故で一度に全員が死んでしまう。その4人にはそれぞれ子が1人ずついた。

つまり今回の遺産相続は、当主の孫4人によって争われることになる。ちなみに、8年前の事故で一族を乗せた車のハンドルを握っていたのは汐路の父・弥(わたる)[滝藤賢一]だった。

そして、遺言書に書かれた「お題」を解いた1人だけが全ての財産を手に入れることになる。まあ現実の相続では、たとえ遺言状にそう書かれていたとしても、遺留分とかがあって1人で独占することはできないのだが、その辺はミステリの約束事と割り切りましょう。

まず最初に断っておくと、私は原作は未読です。とりあえずTVシリーズは全部見ましたが、以下に続く文章では原作を読んでる方からするとトンチンカンなこと、見当外れなことを書いてるかも知れません。

ミステリマンガとしてとてもよくできている、という評判は耳にしていました。だからTVシリーズは全部録画してあったのですが、それっきりすっかり忘れていました(おいおい)。

映画版の公開が近づいてきて、録画してあったことを思い出し、慌てて見はじめたのが8月の下旬くらいから。まあなんとも付け焼き刃で、いわゆる「にわか」そのものです。

そのTVシリーズは、とても良かった。特に第1話が秀逸でした。ストーリーのほとんどが取調室での会話劇で進行するという、小説ではよくあってもドラマではほとんど見ないシチューエーション。探偵役としての久能の最大の武器が "言葉" であることを端的に示すエピソードで、シリーズの ”つかみ” は充分。

ミステリとしての出来ももちろん素晴らしい。特筆すべきは、真相が分かった後にさらにもう一段のひねりを用意していて、それがまた、ドラマに深みを添えている。いやはやたいしたものです。

さて、そんなTVシリーズを受けて製作された映画版はどうだったのでしょうか。

結論から言うと、TVシリーズでファンになって「また『ミステリと言う勿れ』の世界に浸りたい」という人の期待には充分応える作品になっていたと思います。

もっと言えば、近い将来に製作される(であろう)TVの第二シリーズの、壮大な ”前振り” としても充分な出来になっているでしょう。

では一本の映画としてはどうか。

正直なところ、観終わった直後の感想は「面白かったけど、映画にするほどの内容かな」でした。

「番組改編期によくやってるTVスペシャルとかの枠でやっても良かったんじゃないかなぁ。確かに地方ロケを行ったり、ギャラが高そうな俳優さんを起用したりとかしてるけど、TVの枠で作れない作品ではないんじゃないか・・・」と思ったわけです。

でも、ミステリとしての側面を考えたらちょっと考えが変わりました。

今回の事件、犯人(というか怪しげな人物)は、割と早く見当がついてしまいます。製作する側もあまり隠す気はないみたいです。

ちなみに、配役から犯人の見当をつけられないように、メインとなる登場人物にはそれなりに有名な俳優さんが何人も起用されてます。

話はそれますが、昔つくられたアガサ・クリスティの『オリエント急行殺人事件』(1974年)や『ナイル殺人事件』(1978年)は、”オールスターキャスト” がウリでした。これは観客を呼ぶためでもあったけど、配役で犯人が分からないようにするためでもあったはずです。

この映画版『ミステリと言う勿れ』では、犯人の正体よりも、事件の背景に重点を置いているように思えます。

ネタバレになるのであまり書けませんが、いくら地方の旧家とはいえ、21世紀、それも令和のこの時代に「いくらなんでもこれはないだろう」的な事情が描かれます。ほとんど伝奇ホラーなレベルで、本家の横溝正史ですらそこまではやらなかっただろうという。

でも、「だからこそ映画にしたのかな」とも思いました。

お茶の間のTVで観たら「えーっ」てなってしまうような描写でも、映画館の暗闇の中でスクリーンを注視するという ”非日常な環境” に置かれたら、受け容れてもらえ易くなるのではないか。

いささか荒唐無稽な内容を、観た人に納得してもらう ”装置” として、映画館という ”場” が必要だった、ってのは考えすぎですかねぇ・・・

もっといろいろ書きたかったんだけど、もうけっこうな分量を書いてきたので、配役について、あとちょっとだけ書いて終わりにします。

久能整役の菅田将暉さんは、もうすっかり役を自分のものにしましたね。もう彼以外の配役は考えられないでしょう。

ヒロインとなる狩集汐路は原菜乃華さん。『すずめの戸締まり』でのすずめ役で知りましたが、実写でお目にかかるのは丸亀製麺のCM以来かな。可愛いけど、気が強くて口が悪い(笑)という、なかなか個性的なお嬢さん役を好演されてます。汐路さんには、ぜひ第二シリーズで再登場してほしいなぁ。

その汐路の父親役の滝藤賢一さん。登場場面は少ないけど、彼のシーンではちょっと涙腺がゆるんでしまいました。トシのせいか ”親子の情愛” には弱いんですよねぇ・・・

あと、「松坂慶子の無駄遣い」を感じました(笑)。

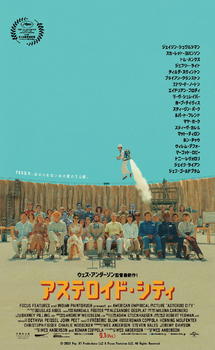

アステロイド・シティ [映画]

時は1955年、アメリカ南西部に位置する砂漠の街、アステロイド・シティ。隕石が落下してできた巨大なクレーターが最大の観光名所であるこの街に、科学賞の栄誉に輝いた5人の天才的な子供たちとその家族が招待される。

子供たちに母親が亡くなったことを伝えられない父親、マリリン・モンローを彷彿とさせるグラマラスな映画スターのシングルマザー──それぞれが様々な想いを抱えつつ授賞式は幕を開けるが、祭典の真最中にまさかの宇宙人到来!?

この予想もしなかった大事件により人々は大混乱!街は封鎖され、軍は宇宙人の事実を隠蔽しようとし、子供たちは外部へ情報を伝えようと企てる。果たしてアステロイド・シティと、閉じ込められた人々の運命の行方は──!?

ごめんなさい。私にはこの映画の良さが全く分かりませんでした。あまりのわけの分からなさにネットの評判を見てみたら、けっこう高評価の作品みたいで二度ビックリ。私だけ違う映画を見ていたのでしょうか?

その評価を読んでいて何となく見当がついたのは、この映画はウェス・アンダーソンという監督の方の個性全開の作品らしいこと。

だからこの監督さんのファンで、その ”持ち味” を充分に解った人にとっては、とっても楽しい映画なのでしょう。

コントラストがハッキリした、絵みたいな背景だなぁと思ってたら、実は映画の本編部分は「舞台劇」で、だから「舞台裏/楽屋」まで出てくるというメタ的な二重構造。

前衛的といえばそうなのでしょうが、私みたいに ”フツーの映画” を期待してきた人は戸惑うばかりで、なかなかついていけません。私のアタマの出来がもう少し良ければ、この映画の良さが解るのでしょうか・・・。

ストーリーもあるようなないような、そしてヤマもなくオチもない。云ってしまえば、「ついてこれる人」だけを相手にしているようにも思えます。私ははやばやと脱落してしてしまったみたいで、最後まで作品世界に ”入れない” ままラストを迎え、”疎外感” だけが残りました。

ネットで予告編を観た時には、とても面白そうな映画だと思ったんですけどねぇ。私にとっては「予告編が一番面白かった映画」になってしまいました。

タグ:SF

リボルバー・リリー [映画]

いささか時期はずれになってしまったが、この夏から現在まで何本か映画を見たので、これから簡単に記事にしていこうと思う。

舞台は大正時代末。

秩父に住む細見慎太の家を陸軍が襲い、一家が惨殺されてしまう。辛うじて逃れた慎太は、襲撃の直前に父から託された書類を持って逃亡する。それは陸軍の秘密資金に関するものだった。

彼を救ったのは小曽根百合。特務機関で訓練を受け、3年間に50人以上の殺害に関わった、冷酷非情にして美貌の諜報員。人呼んで「リボルバー・リリー」。

百合と慎太は陸軍部隊の追撃を逃れ、列車・トラック・舟と乗り継ぎつつ、東京を目指していく・・・

原作は文庫で630ページもあるので、映画化が決まった時に心配したのは上映時間。まともに作ったら3時間超えになりそうだなぁ・・・。

完成した映画は2時間19分。でも今度はどこをカットしたのかが気になった。序盤の秩父のシーンなんてバッサリ切られるかと思ったら、案外残ってた。その代わり、東京へ行くまでがちょっと端折られたかな。

全体として印象的なシーンは結構残ってたし、アクションにも尺は割いてたのでダイジェスト感はない出来。そういう点では上手くまとめたかなと思う。

でも興行的には振るわなかったみたい。ちょっと残念ではある。人気マンガの実写化とかTVドラマシリーズの延長としての映画化とかが幅をきかせている昨今なので、なおさらこういう作品には存在価値があると思うんだけどねぇ・・・。

でも主演の綾瀬はるかはよかった。小曽根百合役に彼女をキャスティングしたのは大正解だ。大正ファッションに身を包み、それでいて大の男をねじ伏せるアクションの華麗さ、リボルバーをぶっ放せば百発百中。

まさに ”綾瀬はるかを観る” ための映画になってると思う。

原作とは異なる設定もあちこちに。まあ2時間の枠に収めて映画なりの決着をつけるための変更かとも思うのでそこはいいと思う。

ただ、ところどころ反戦的なメッセージを含む台詞が出てくるのはちょっと違和感が。別に反戦が悪いというのではなく、この作品にはそぐわないような気がしたので。

聞くところによると、制作中にウクライナ侵攻が起こり、その最中にこういう ”人がバンバン死んでいく映画” を作るのは如何なものか・・・的な葛藤があったとか、なかったとか・・・

あと、他のキャストについてちょっと書いて終わりにしよう。

弁護士・岩見良明は長谷川博己。けっこう原作のイメージに合ってると思うんだけど、不入りの原因みたいに書いてあるネット記事があったのは残念。

細見慎太少年は羽村仁成(Go!Go!kids)。原作よりも年齢が上になってるけど、足の不自由な役を熱演してると思う。

百合の仲間を演じたシシド・カフカと古川琴音もいい味出してる。

不気味な男・南始は清水尋也。こういう雰囲気も出せる俳優さんなのですね。

陸軍士官・津山ヨーゼフ清親はジェシー(SixTONES)。バラエティでのおちゃらけキャラは封印して、笑顔皆無での熱演。

山本五十六が阿部サダヲってのはいまひとつ納得がいかないんだが(笑)。

慎太の父・細見欣也は豊川悦司。うーん、こういう設定にしたんですね。映画としてはこのほうが納まりがいいのかもしれないけど。

吹越満、橋爪功、石橋蓮司は流石の重厚さ。でも佐藤二朗と板尾創路という配役は、シリアスなのかコメディなのか判断に困る(笑)。